据统计,2020年版《中国药典》一部中共收载1 606种中成药[1],其中珍稀濒危动物药材为100余种名优中成药和300余种经典名方的君药或主药[2],如安宫牛黄丸、麝香保心丸等。近几十年,诸多珍稀濒危动物药材资源急剧减少甚至绝迹,速效救心丸、安宫牛黄丸、至宝丹等许多国宝级中成药将面临断供。因此,开展珍稀濒危动物药材替代品的研制或寻找其替代品是国家亟需解决的重大科学难题。目前,人工麝香、人工牛黄、人工虎骨等已在市场占有一席之地,也基本实现了产业化发展,极大地缓解了珍稀濒危药用动物资源供求压力,但众多研究者对珍稀濒危动物药材开展人工替代的可行性及合理性依旧存疑。因此本文聚焦珍稀濒危动物药材及其人工替代品,围绕珍稀濒危药用动物资源概况、珍稀濒危动物药替代品的寻找途径、已上市人工替代品概况及人工替代品产业化研究等方面进行综述,以期阐明珍稀濒危动物药材进行人工替代的必要性及合理性,为相关研究者提供参考。

1我国珍稀濒危药用动物资源概况

1.1我国药用动物资源现状

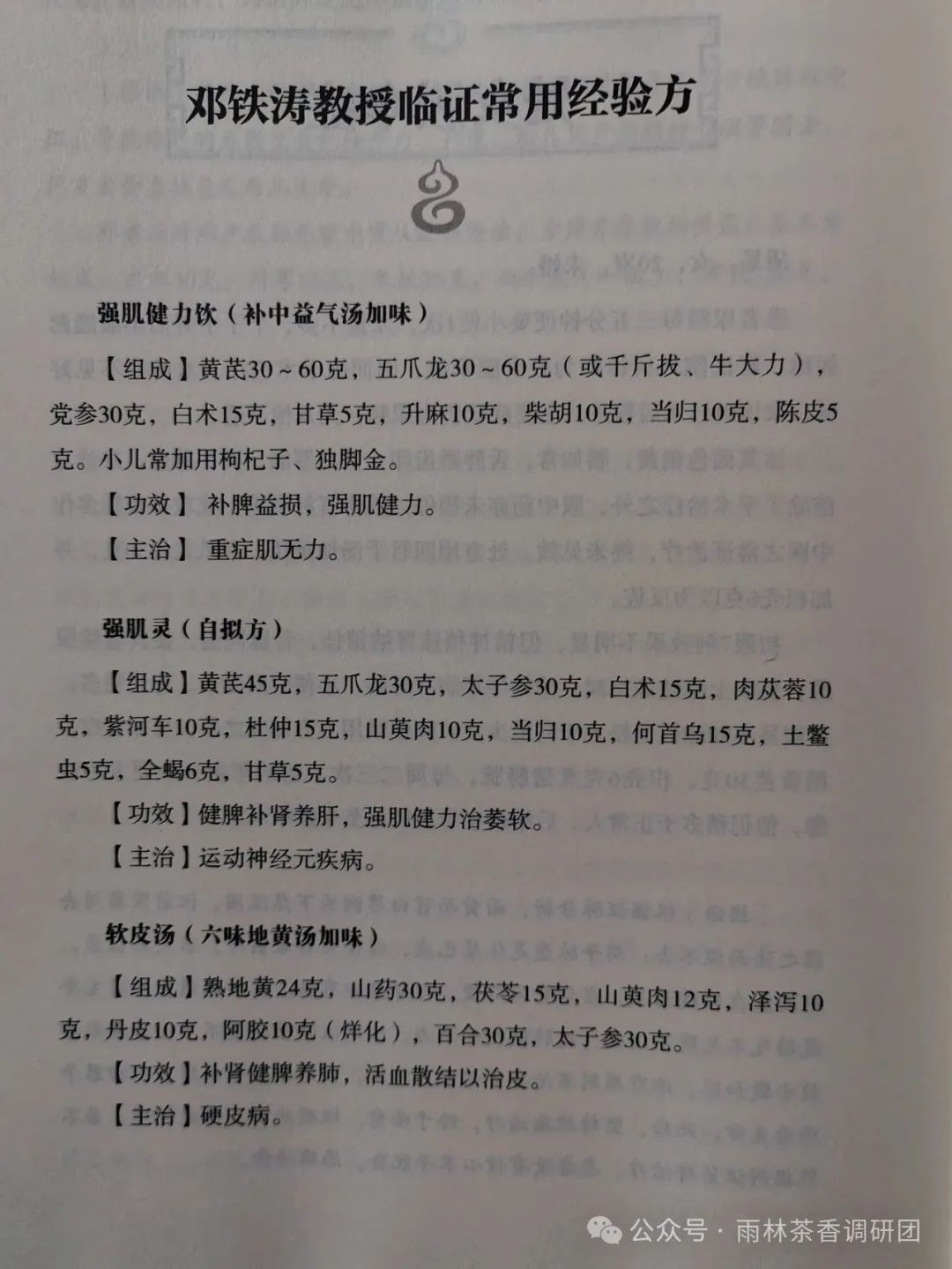

中药按属性可分为植物药、动物药、矿物药[3],其中动物药在我国种类繁多且应用广泛。战国时期的《五十二病方》记载动物药54种[4];先秦至汉时期编纂的《黄帝内经》中13张方剂25味药中6味为动物药[5];东汉时期的《神农本草经》中共收录中草药365种,其中动物药67种[6];南北朝时期陶弘景在《名医别录》中增加了穿山甲等数种动物药;宋朝唐慎微在《经史证类备急本草》中记载1 746种中草药,动物药达315种。明代李时珍所著《本草纲目》记录中草药1 892种,其中动物药461种[7],清代赵学敏所著《本草纲目拾遗》在其基础上增补动物药122种[8],历代本草记载的动物药共计600多种。著名中成药“安宫牛黄丸”“小儿感冒片”“牛黄蛇胆川贝胶囊”“乌鸡白凤丸”等都含有动物药。2020年在抗击新型冠状病毒肺炎疫情中,依据岭南中医临床经验研发的“肺炎1号方”(现为透解祛瘟颗粒)也含有蝉蜕等动物药。由此可知,动物药在制剂及方药中具有植物药不可代替的独特疗效[9],见图1。

1.2我国珍稀濒危药用动物资源现状

珍稀濒危动物药在疾病预防治疗中发挥着独特的作用。传统四大名贵动物药中麝香、熊胆粉、虎骨均来源于国家重点保护的珍稀濒危药用动物,其资源缺乏已严重限制了其临床应用。在全国中医药发展大环境下,珍稀濒危药用动物资源的保护与可持续发展正面临新的挑战[10]。

图1 我国历代医著收录动物药材资源

Fig.1 Animal medicinal materials included in medical classics

我国野生动物保护物种名录主要有《国家重点保护野生药材物种名录》《国家重点保护野生动物名录》《濒危野生动植物物种国际贸易公约》等。2021年调整后的《国家重点保护野生动物名录》共列入野生动物980种涉及8类,包含国家一级保护野生动物234种涉及1类、二级保护动物746种涉及7类,相比1989年版新增了517类野生动物,涵盖了狼、豹猫、脆蛇蜥等药用动物[11]。据不完全统计,《中国濒危动物红皮书》列入592个动物物种,其中有53种为药用动物[12];列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录的原产于中国的动物有120多种,涵盖棕熊、黑熊、穿山甲等药用动物[11],见表1。

1.3珍稀濒危药用动物资源开发与利用现状

自1949年以来,为了保护生态环境,节约资源,促进中药资源的可持续发展,国家相继颁布了《关于稀有生物保护办法》、《中华人民共和国环境保护法》[13]、《中华人民共和国野生动物保护法》[14]等相关法律法规。1987年国务院颁布的《野生药材资源保护管理条例》是中药资源保护首次出现的专业性法规[15],该条例不仅明确提出对野生药材资源实行保护、采猎相结合的原则,而且还指出了开展人工种养及野生药用物种三级保护要求。此后,《国家重点保护野生药材物种名录》(1987年版)、《国家重点保护野生动物名录》(1989年版)等也陆续对资源稀缺的珍稀濒危野生物种和野生药材资源作了保护分级及相关要求。

| Table 1 Rare and endangered medicinal animals under state protection (not limited to this table)野生动物保护名录《中国药典》或地方药材标准规定的药用动物《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录附录Ⅰ:野牦牛、藏羚、麝属所有种、云豹、豹、棕熊、黑熊、穿山甲、亚洲象、非洲象、藏雪鸡、玳瑁、白唇鹿、中华鲟、金钱豹、虎附录Ⅱ:豹猫、小爪水獭、猕猴、绿孔雀、眼镜蛇、黄缘闭壳龟、黄喉拟水龟、缅甸陆龟、海马属所有种、秃鹫附录Ⅲ:乌龟《国家重点保护野生动物名录(2021年)》一级:穿山甲、紫貂、豹、云豹、雪豹、亚洲象、林麝、马麝、原麝、梅花鹿(仅限野外群种)、白唇鹿、驼鹿、野牦牛、藏羚羊、绿孔雀、胡兀鹫、秃鹫、缅甸陆龟、玳瑁、中华鲟、金钱豹、虎、赛加羚羊二级:猕猴、棕熊、黑熊、水獭、小爪水獭、豹猫、马鹿(仅限野外群种)、藏原羚、鬣羚、藏雪鸡、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、乌龟(仅限野外群种)、黄喉拟水龟(仅限野外群种)、闭壳龟属所有种(仅限野外群种)、脆蛇蜥、海马属所有种(仅限野外群种)、蛤蚧《中国濒危动物红皮书》鸟类:秃鹫、胡兀鹫、绿孔雀、小鸦鹃、褐翅鸦鹃兽类:豹、云豹、雪豹、豹猫、林麝、原麝、马麝、猕猴、黑熊、棕熊、玳瑁、小爪水獭、水獭、紫貂、梅花鹿、白唇鹿、驼鹿、穿山甲、赛加羚羊、藏原羚、藏羚、鬣羚、野牦牛、野牛、亚洲象、虎、狼、蒙古野驴、藏野驴鱼类:中华鲟爬行和两栖类:蛤蚧、黄喉拟水龟、黄缘闭壳龟、中华鳖、银环蛇、中国林蛙、乌龟、缅甸陆龟、脆蛇蜥、百花锦蛇、黑眉锦蛇、乌梢蛇《国家重点保护野生药材物种名录》一级:虎(含国内所有亚种)、豹、赛加羚羊、梅花鹿二级:马鹿、林麝、马麝、原麝、黑熊、棕熊、穿山甲、中华大蟾蜍、黑眶蟾蜍、中国林蛙、银环蛇、乌梢蛇、五步蛇、蛤蚧《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)极危(CR):穿山甲、玳瑁、缅甸陆龟、中华鲟、赛加羚羊、华南虎濒危(EN):林麝、马麝、亚洲象、绿孔雀、黄缘闭壳龟、黄喉拟水龟、海马、乌龟、虎易危(VU):金钱豹、鬣羚、非洲象、黑熊、小爪水獭、雪豹、豹、云豹、原麝、野牦牛近危(NT):藏羚、水獭、胡兀鹫、秃鹫、藏原羚无危(LC):银环蛇、中国林蛙、小鸦鹃、脆蛇蜥、褐翅鸦鹃、马鹿、白唇鹿、紫貂、棕熊、藏雪鸡、豹猫 |

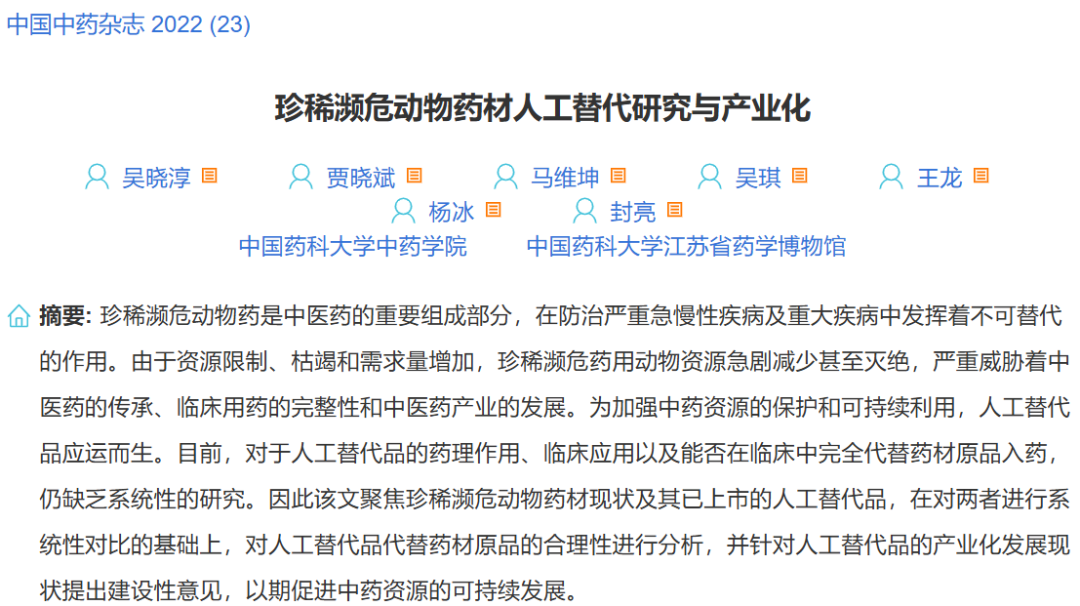

2004年国家林业和草原局下发了《关于进一步加强麝、熊资源保护及其产品入药管理的通知》,明令禁止野外猎捕麝、熊类活动,特别对麝类大力推进“封山育麝”[16]。2008年国家药品监督管理局发布的《含濒危药材中药品种处理原则》严格限制濒危野生动物药犀角、虎骨、天然麝香、熊胆粉等在中成药生产中的使用[17]。2020年国家药品监督管理局颁布了《中药新药用药材质量控制研究技术指导原则》强调中药新药原则上不使用源自珍稀濒危野生动植物的药材,这是国家为保护珍稀濒危野生物种资源,促进动物药材资源可持续利用的战略决策。国家战略层次上对珍稀濒危动物及药材的保护,在一定程度保证了珍稀濒危药用动物资源的可持续发展,但也在一定程度上限制了其开发利用,致使药用动物资源供不应求。近25年,动物药发展迟缓并逐渐呈现萎缩趋势,如1995—2020年版《中国药典》一部正文中动物药所占比例由9.00%降至8.10%[11],其中大部分为珍稀濒危动物药材,见图2、表2。

图2 1995—2020年版《中国药典》收载的动物药占比变化

Fig.2 Changes in the proportion of animal medicinals included inChinese Pharmacopoeia(1995—2020)

2珍稀濒危动物药替代品的寻找途径

中药替代品,指与被替代中药材性味、归经、功能主治相同,且具有相似药理效应、临床疗效,可基本替代原中药品种的药物[18]。近年来,随着市场上中药材需求量增加,珍稀濒危中药资源日渐稀少,寻找中药替代品成为众多学者的研究热点。目前,生物种属亲缘关系相近、药理药效相似、人工驯化养殖及人工合成等是珍稀濒危动物药替代品寻找的主要途径,见图3,其中人工驯化养殖及人工合成是中药资源行业的研究热点。

2.1基于生物种属亲缘关系相近寻找替代品

在动植物长期的生长演化过程中,由于遗传联系,生物类群亲缘关系相近的物种通常具有相似的药理活性和化学成分。如有研究者通过显微分析发现,与虎骨亲缘关系相近的物种如豹骨、猫骨等组织结构与虎骨相似[19];另外,化学成分分析表明,豹骨与虎骨中15种微量元素与18种氨基酸含量相近[20],可作为虎骨的替代品。对山羊角与羚羊角中的化学成分进行分析,发现羚羊角与山羊角的共性成分是以角蛋白为主的分子结构相关蛋白质,两者在蛋白质种类构成方面具有相似性[21],目前临床调剂可用山羊角替代羚羊角,剂量可适当调大,疗效可观。因此从亲缘关系相近的同科动物中出发寻找替代品,发现新资源,是珍稀濒危动物药替代品寻找的有效途径之一[22]。

| Table 2 Animal medicinals included inChinese Pharmacopoeiaof different editions rather than the 2020 edition版本药材名称基原药用动物资源现状1963年玳瑁海龟科动物玳瑁濒危物种(IUCN)1963年犀牛角犀科动物犀牛濒危物种(IUCN)1977年虎骨猫科动物虎濒危物种(IUCN)1977年熊胆粉熊科动物黑熊、棕熊濒危物种(IUCN)1977年豹骨猫科动物豹濒危物种(IUCN)1985年五灵脂鼯鼠科动物复齿鼯鼠濒危物种(IUCN)2015年穿山甲穿山甲科动物穿山甲濒危物种(IUCN) |

图3 珍稀濒危动物药替代品寻找途径

Fig.3 Ways to substitute rare and endangered animal medicinal materials

2.2基于药理药效相近寻找替代品

药理药效等相似的同类药在作用机制、药用部位上往往具有一定相似性。如对犀角、广角、羚羊角及其替代资源水牛角、牦牛角等8种角类药材开展生物活性和物质基础研究[23],发现水牛角中有效成分水溶性蛋白及肽类、游离氨基酸及宏/微量元素的组成与犀角、广角相似,仅含量存在一定差异。另外,药理研究也表明,犀角水煎液与水牛角浓缩粉水煎液均能降低大肠杆菌内毒素引起的小鼠死亡率,缩短凝血酶原时间和凝血酶时间,且均具有镇静作用[24],在一定程度上证明了水牛角替代犀牛角的合理性。1977年版《中国药典》首次将水牛角收载,作为犀牛角理想的替代品应用至今,且临床上已广泛用水牛角代替犀牛角行凉血解毒之功效[25]。同理,近几年灵猫香也由于药理药效与麝香相近一直被用作麝香的替代品。

2.3基于人工驯化养殖寻找替代品

相关药用动物资源的保护与管控严重限制了相关珍稀濒危药用动物资源的应用。1954年,中共中央提出对牛黄、麝香、羚羊角等珍稀濒危动物开辟牧场的计划,以缓解珍稀濒危药用动物资源压力。1958年,国务院下发规定要求对资源稀少的药用野生动物变野生为家养,扩大药源。目前,熊、麝、梅花鹿等珍稀濒危药用动物均已实现规模化人工驯化养殖。以麝和熊的人工养殖为例,近年的资源调查表明,现存野外麝种的资源总量已不足原来的5%[26]。自国家开展麝的人工养殖以来,圈养驯化和繁殖技术不断取得突破,养殖已达到一定规模,同时活体取香技术的出现,彻底改变了以往猎麝取香的落后生产模式[27],极大缓解了麝类资源紧张致无药可用的窘境[28]。1983年,活熊取胆汁技术由朝鲜传入中国[29],次年国家批准建立黑熊养殖场,同时为减少取胆过程对黑熊的伤害,我国以无管引流技术替代有管引流取胆技术,基于此技术从每一头饲养黑熊中获取的熊胆汁,相当于保护220头野生黑熊免遭猎杀[30],保障了野生熊类资源的可持续发展。此外,人工养殖梅花鹿取茸[31]、人工培植牛黄技术也较为成熟,已投入市场使用。

2.4基于人工合成方式寻找替代品

随着现代生物技术、酶工程技术、优化复配技术、基因工程药剂学等方法的发展,基于人工合成方式寻找珍稀濒危动物药的替代品已成为行业的研究热点。如1993年,人工麝香被批准为中药一类新药,其化学成分、药理作用及临床疗效与天然麝香相似;2015年,获国家科技进步一等奖[32]。人工合成麝香替代天然麝香彻底改变了传统的猎麝取香,为我国野生麝类资源保护和可持续发展做出了巨大的贡献,使大量经典验方如安宫牛黄丸、麝香保心丸等得以延续。1972年,国家药品监督管理部门批准人工牛黄作为天然牛黄替代品入药用。2003年,新一代虎骨替代品人工虎骨粉(又称金天格胶囊)研制成功,其药理药效与天然虎骨基本一致,同年被列为国家一类新药,成为珍稀濒危动物药材替代品研发的又一重大突破。近20年,我国动物药的研究与开发取得了令人瞩目的成就,进一步说明了保护优先、科学管控、鼓励养殖与寻找研发替代品是珍稀濒危动物药材资源保护和可持续利用与发展的重要途径。

3已上市人工替代品概况

3.1已上市人工替代品与珍稀濒危动物药材原品的系统性对比

将已上市人工麝香、人工牛黄、人工虎骨粉等人工替代品与其药材原品进行对比,发现人工替代品的化学成分较为单一,仅含有药材原品的主要活性成分。如麝香酮是人工麝香的主要活性成分,但天然麝香中除含有麝香酮外,还含有30多种化学成分[33][34],两者化学成分差异较大。人工牛黄中含有独特的猪去氧胆酸和少量游离胆红素,但其胆红素与牛磺酸含量远小于药材原品。人工替代品与药材原品的药理作用对比发现药材原品往往具有人工替代品所不具有的药理活性,如天然麝香除与人工麝香共有抗炎[35]、抗菌、抗溃疡、保护中枢神经和心血管系统作用外[36],还具有兴奋子宫、雄激素样作用及强心作用等,见表3。

| Table 3 Systematic comparison between artificial substitutes and original rare and endangered medicinal materials名称基原/来源资源现状化学成分药理作用临床研究参考文献麝香鹿科动物林麝Moschus berezovskii、马麝M.sifanicus或原麝M.moschiferus成熟雄体香囊中的干燥分泌物2003年国家将麝列为一级保护动物含有30多种化学成分,麝香酮为主要活性成分抗炎、抗肿瘤、抗菌、抗溃疡、保护心脑血管及中枢神经系统、兴奋子宫、雄激素样、强心等已被用作400多种不同中药制剂的成分,主用于热病神昏、中风痰厥、中恶昏迷等急重症状[33-39]人工麝香人工合成北京联馨药业有限公司为人工麝香唯一生产企业麝香酮为其主要活性成分抗炎、抗菌、保护心脑血管及中枢神经系统临床研究存在一定的缺陷牛黄牛科动物牛Bos taurus domesticus干燥的胆结石稀少难得,资源匮乏,市场上假冒伪劣牛黄屡见不鲜胆色素类、胆汁酸类、卵磷脂、氨基酸、钙、锌等无机元素,其中胆红素类为主要药效成分保护心脑血管、中枢神经及血液循环系统、保肝利胆、镇咳祛痰、免疫调节、抗炎、抗氧化《中国药典》收载近100种含牛黄制剂,用于治疗热病神昏、中风痰迷、咽喉肿痛、癫口发狂等[40-43]人工牛黄人工合成国内21家人工牛黄原料药生产企业甘氨胆酸、甘氨去氧胆酸、牛黄胆酸、牛黄去氧胆酸、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素类、微量元素等,其中胆红素类为主要药效成分保护心脑血管、中枢神经及血液循环系统、保肝利胆、解痉、祛痰、抗炎目前只有对人工牛黄甲硝唑胶囊的临床研究虎骨猫科动物虎Panthera tigris的骨骼虎为国家一级保护动物,天然虎骨资源近枯竭由无机物和有机物组成,钙盐、胶原纤维、结缔组织等,骨胶原为其主要有机成分抗炎、镇痛、镇静、促进骨折愈合、改善骨质疏松临床上适用于关节炎、风湿、腰膝酸软无力、骨质疏松等症[44-46]人工虎骨粉(金天格胶囊)人工合成金花企业为唯一人工虎骨粉生产企业与天然虎骨基本一致抗炎、镇痛、抗骨质疏松,与天然虎骨相同金天格胶囊临床治疗骨质疏松症疗效确切,人工虎骨可代替天然虎骨 |

人工替代品代替珍稀濒危动物药材原品是大势所趋,但目前仍存在临床研究及开发应用尚不充分的问题。如含麝香的中成药有丸剂、散剂、片剂、胶囊剂等近10种剂型,而人工麝香的临床研究只涉及丸剂和散剂2种剂型;人工牛黄制剂也仅有人工牛黄甲硝唑胶囊的临床研究;人工虎骨粉仅有金天格胶囊的相关研究,其全面替代天然动物药材原品的有效性和可行性还有待进一步证实。

3.2人工替代品合成技术路线——以人工麝香为例

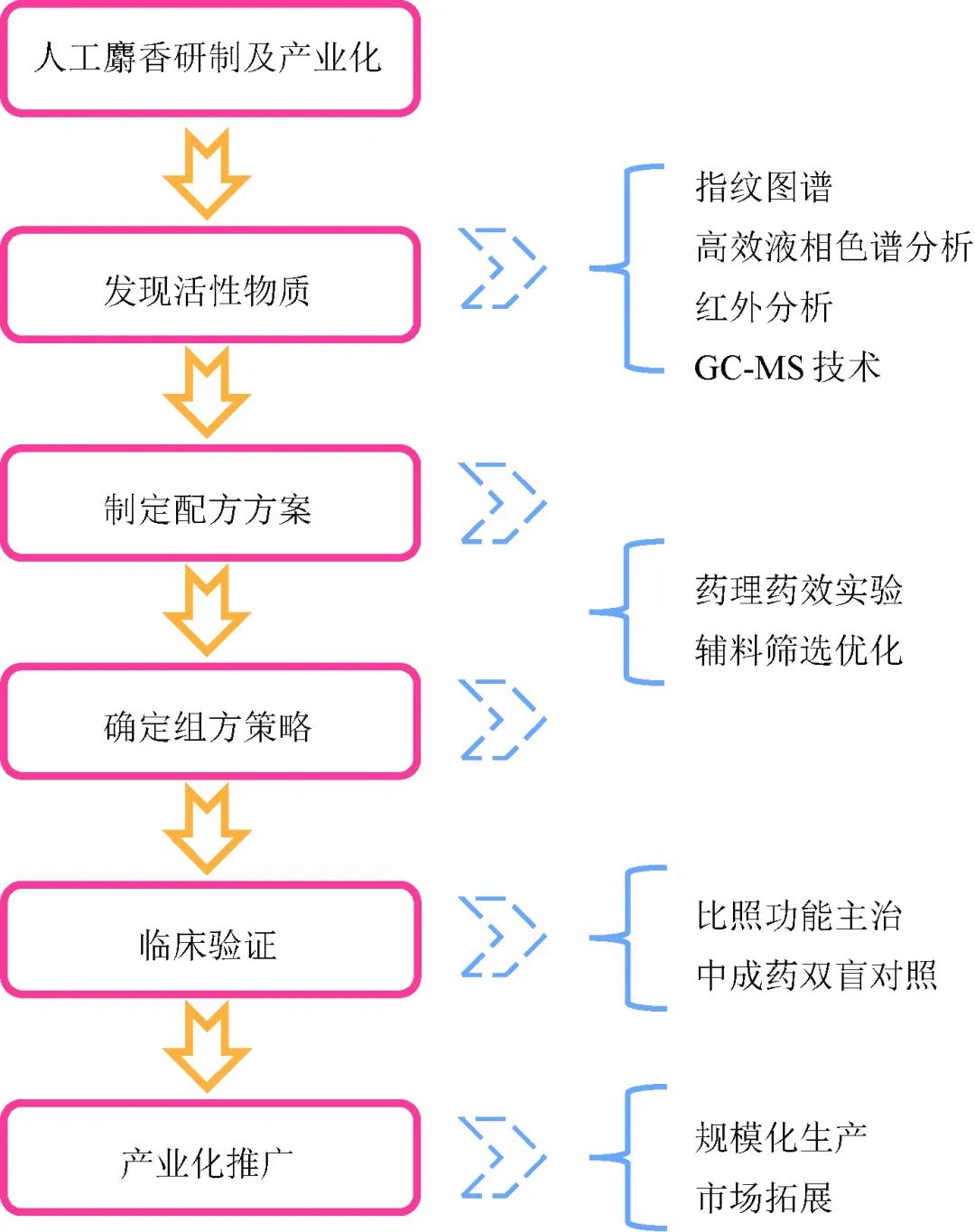

采用物理、化学及生物学技术分析天然麝香的化学成分、有效物质、药理作用等,经有效成分拆分及药效验证后确定主要活性物质,并制定人工麝香的配方方案及技术路线[32],见图4。

图4 以人工麝香为例的人工替代品研制生产技术路线

Fig.4 Technical route for the development and production of artificial substitute of Moschus

依据“化学成分和药理活性最大限度地保持与天然品的一致性”及“化学成分类同性、生物活性一致性、理化性质近似性”的设计和配置原则,首先开展化学和药理学基础研究,明确天然麝香的有效成分及药理作用,为人工麝香合成奠定理论基础。临床试验研究中,以天然麝香的功能主治为对照,采用中成药双盲对照试验,基于其开窍醒神、活血通经、消炎止痛的功效,选择相关病症,通过Ⅱ期和Ⅲ期临床研究,证实了人工麝香与天然麝香的疗效等同。人工麝香的主要药理作用与天然麝香基本相同,物理性状相似,临床疗效确切,可与天然麝香等同配方使用。目前,已创新性地建立了人工麝香产业化核心技术及生产管理规范和质量内控体系,制订了首个人工麝香国家标准,成功实现了人工麝香的规模化生产。

4人工替代品产业化研究

4.1人工替代品产业化发展现状

目前,珍稀濒危动物药材人工替代品中人工麝香、人工牛黄、人工虎骨均已逐步实现产业化。人工麝香、人工牛黄也均已广泛应用于全国多家制药企业、科研院所等,以其为原料的中成药也涵盖了丸剂、散剂、丹剂及气雾剂等多种制剂。其中以北京联馨药业有限公司为唯一生产企业的人工麝香已在全国31个省、自治区、直辖市的近千家制药企业、科研院所、医院制剂中使用,且保障了马应龙麝香痔疮膏、麝香保风湿胶囊、麝香祛痛气雾剂等中成药、民族药的正常生产[32]。《中国药典》自2005年版起收载人工牛黄[47]质量标准,人工牛黄已成为我国重要的中成药原料之一,目前国内有多家人工牛黄原料药生产企业,供应全国400余家制药厂,且已开发生产多个品种的制剂产品,保障了牛黄上清丸、牛黄解毒丸等中成药的生产应用,同时逐步供销海外。

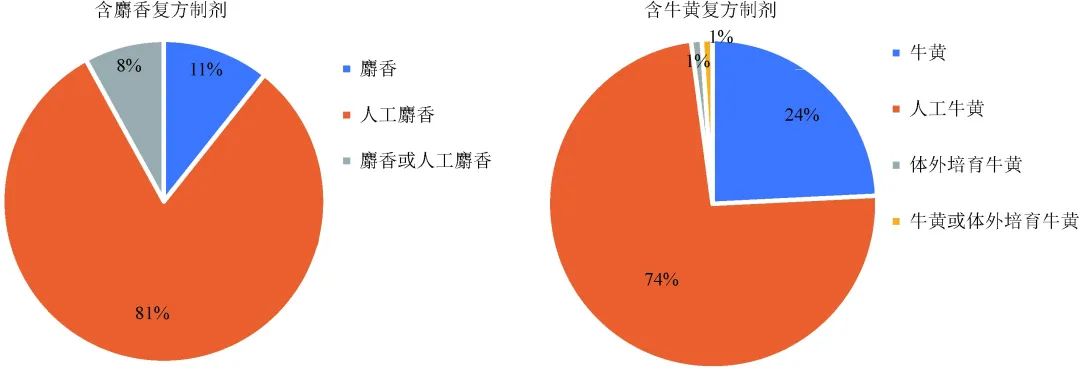

2020年版《中国药典》仅收载了1味麝香品种,即天然麝香,收载3味牛黄品种,分别为人工牛黄、牛黄、体外培植牛黄,而收载的中药制剂品种多以人工麝香及人工牛黄为其制剂的主要原料。据统计,2020年版《中国药典》一部收载的75种含有麝香的中药制剂中,有8种使用的是麝香,占11%,61种使用人工麝香,占81%,另外6种未对其进行界定,即使用麝香或人工麝香均可;收载的95种含有牛黄的中药制剂中,有23种使用牛黄,占24%,70种使用人工牛黄,占74%,1种使用体外培育牛黄,另外1种则是使用体外培育牛黄或牛黄均可,见图5。

4.2影响珍稀濒危动物药材人工替代品产业化的关键问题

4.2.1人工替代品的质量评价体系不完善

安全有效性是中药产品质量控制的重要组成部分,也是临床用药的重要保证。人工替代品的研制秉承着“化学成分类同性、生物活性一致性、理化性质近似性”的原则,要求最大限度地保持其与珍稀濒危动物药材原品一致。人工替代品的化学成分、物理性状、色泽、气味等虽在一定程度上与药材原品相似,很大程度上缓解了原品的供给需求,但珍稀濒危动物药材原品的质量标准并不能直接适用于人工替代品。因此,建立科学可行的质量评价体系对人工替代品的合理开发利用至关重要。

图5 2020年版《中国药典》中含麝香、牛黄复方制剂原料药成分

Fig.5 Moschus and Bovis Calculus used in compound prescriptions inChinese Pharmacopoeia(2020 edition)

目前,人工牛黄、人工虎骨粉、人工麝香等虽已基本实现产业化,但由于人工麝香和人工虎骨等均为独家保密品种,其质量标准多处于保密状态,市场上仍存在人工替代品质量参差、品质不齐等问题。因此在兼顾保密性的基础上,建立公开公认的人工替代品质量标准,完善其质量评价体系是人工替代品产业化进程中亟待解决的关键问题之一。

4.2.2珍稀濒危动物药材原品药效物质基础不明确

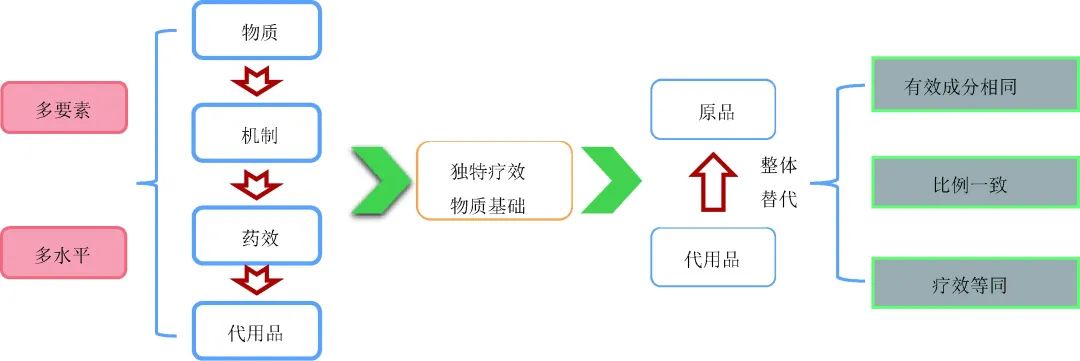

目前,珍稀濒危动物药材替代品研制或寻找过程存在独特疗效物质不明确,物质基础不明晰,其干预生命过程的机制尚不清楚,严重限制关键活性物质的高效制造及有效成分相同、比例一致、疗效等同的原创替代品的研制。“解析珍稀濒危动物药材中独特疗效物质的种类、结构和含量及其与疗效的关系”是人工合成必须解决关键问题之一。目前对天然熊胆、犀角、羚羊角等珍稀濒危动物药材的药效成分研究尚不够深入,其发挥独特药效的物质基础、作用机制不够明晰,造成人工替代品的产业化发展停滞不前,如对天然羚羊角进行解构,发现硬角蛋白是羚羊角的独特疗效物质,但是硬角蛋白是如何发挥治疗作用的,其调控生命过程的机制如何,尚无人解答。

4.2.3相关技术难题难以突破

人工替代品的合成关键技术要点是对药材原品中主要药效物质的合成。如在人工麝香研制过程中,研究攻破其主要药效成分麝香酮的合成路线是当时的技术难点。熊胆的主要药效成分除熊去氧胆酸和牛黄熊去氧胆酸等胆汁酸成分外,近来研究发现熊胆中还含有具良好抗丙型肝炎活性成分的熊胆蛋白及多肽等,且此类成分的作用是熊去氧胆酸类成分所不能替代的,而目前暂无先进技术能够人工合成熊胆蛋白、多肽类[48]。因此如何将天然熊胆中的主要药效成分利用现代高科技手段人工合成,是人工熊胆粉研制过程的技术难题。人工羚羊角研制团队也表示目前正在采用新的技术解码羚羊角上的硬角蛋白结构,攻克硬角蛋白的三维结构等科学技术难题。

4.3推进人工替代品产业化发展策略

4.3.1完善产业化过程质量控制技术体系

针对珍稀濒危动物药材替代品质量和安全有效性难以保证的情况,建议相关生产企业与部门完善产业化过程质量控制技术体系。如顾俊菲等[49]提出在中药产品“多维结构过程动态质量控制技术体系”的构建,实行对人工替代品由原料到产品的过程动态的质量控制,将中药质量安全控制深入到微观层面;采用过程分析技术对整个流程的数据进行监测与分析,有效解决中药质量复杂性和质控系统性难题[50];采用多组分同步测定、一测多评、指纹特征图谱等技术突破中药“来源广、成分杂、结构多”而难以进行整体评价的技术瓶颈,提升中药整体质量控制水平[51];同时建立基于形性指标、化学指标、生物指标的综合质量指标体系[52],开展并推动人工替代品质量标准和规范体系研究,为人工替代品及其制剂产业化发展打下坚实基础,保证其质量安全有效可控性。

4.3.2开展珍稀濒危动物药材原品药效物质基础研究

珍稀濒危动物药材药效物质研究是创制有效成分组成、比例一致、疗效等同的人工替代品的前提和基础。如何从珍稀濒危动物药材的复杂体系中精准发现和表征其药效物质,是珍稀濒危动物药材药效物质基础研究的核心内容。因此,需进一步利用科学系统的研究理念和创新的研究范式,建立物质-机制-药效-代用品的多要素、多水平联动的系统研究思维,在现有科学技术的条件下尽可能全面地揭示其药效物质,从而实现与濒危药材原品有效成分相同、比例一致和疗效等同的整体替代,见图6。另外,基于物质组分结构特征[53],开展珍稀濒危动物药材原品的原成分分析,建立基本成分数据库,利用药效贡献度研究筛选药效核心成分,揭示其药效物质基础,也可为人工替代品研发奠定基础。基于整体观对珍稀濒危动物药材原品的物质基础进行深入研究,将有利于明晰其药效发挥机制,进而为人工合成有效替代品创造无限可能。

图6 药效物质基础研究

Fig.6 Basic research on pharmacodynamic substances

4.3.3集成应用新型研究技术、多学科交叉协作的研究模式

为进一步攻克难以攻关的技术难题,可以考虑新型研究技术的集成应用,及多学科交叉协作的研究模式,整合有机化学、分析化学、药理毒理学、合成生物学、化学生物学等多学科的优势资源,激发创新活力取得原创技术突破。企业、高校、研究院等也应积极利用科技手段,借助生物学技术等深入开展人工替代品的有效成分、药理活性、生物效应等研究。如近几十年我国多家科研机构联合企业开展人工熊胆粉的研究,基于不同的技术路线,通过酶工程技术、生物转化技术、优化复配技术等,在安全有效的基础上,力争实现人工熊胆粉与药材原品的生物等效性。2018年,中国医学科学院药物研究所与企业联合研发的人工熊胆粉获得国家临床批准,Ⅰ期临床试验结果显示安全性良好,目前正在全国20多家医院进行Ⅱ期临床试验[54]。合成生物学技术与其他新技术的综合应用,将大大提高珍稀濒危动物药材人工替代品的研究成功率。目前现代生物学的发展,可以在分子、细胞、动物等方面实现对有效成分的多维度、多层次、系统的功效评价,从而提高验证效率,成功研发与珍稀濒危动物药材原品有效成分类型、成分组成、含量相同、功效一致的人工替代品。

5总结与展望

目前,珍稀濒危动物药人工替代品的开发及产业化发展虽已有力保障了含麝香、牛黄等动物药中成药、民族药传承与发展,但由于人工替代品与天然原品的来源、化学成分等差异,众多研究者对人工替代品的可行性及合理性依旧存疑。因此本文针对已上市人工替代品与珍稀濒危动物药材原品进行了系统性对比,分析了人工替代品替代天然原品的可行性及合理性。针对人工替代品产业化现状,本文指出了人工替代品产业化面临的替代品质量安全有效性难以保证、珍稀濒危动物药材原品药效物质基础不明、相关技术难题难以攻关等关键问题,并进一步提出完善产业化过程质量控制体系、开展整体化药效物质基础研究、集成应用新技术的解决策略。另外,为进一步寻找更多有效的人工替代品,促进珍稀濒危动物资源的传承发展与可持续利用,需借助现代科技手段从药理药效相似、人工养殖及人工合成不同角度挖掘可替代珍稀濒危动物药原品的人工替代品,并进一步揭示其有效成分与其作用机制的关联,解决珍稀濒危药用动物资源濒临灭绝的难题,促进我国中医药事业发展,造福人类。