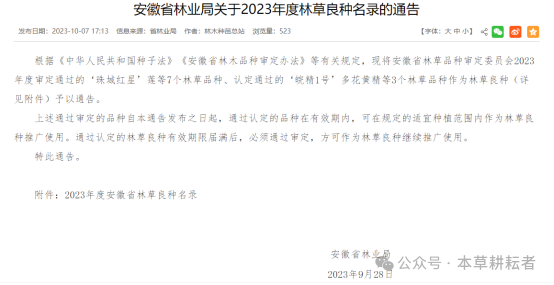

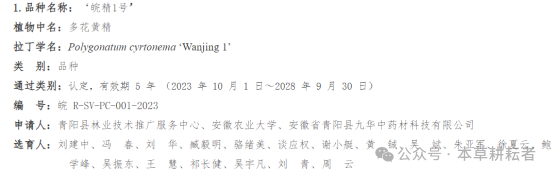

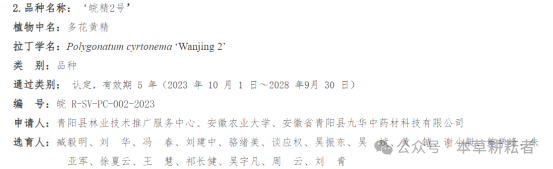

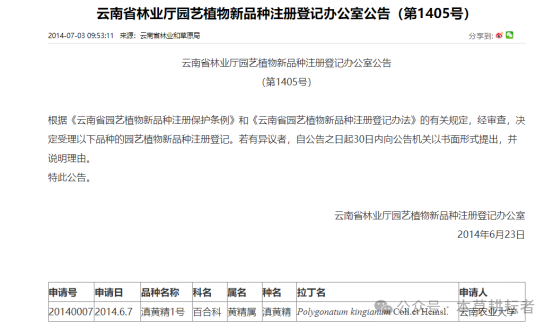

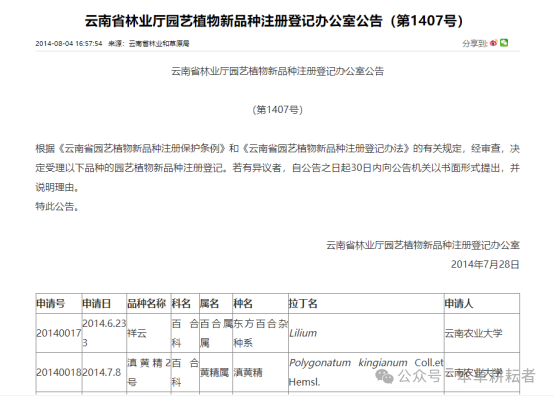

全国黄精品种登记情况(部分)

品种选育概况

1. 选育主体多元化

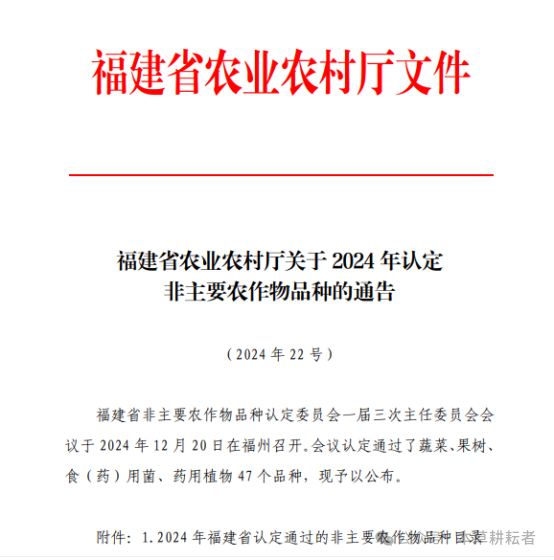

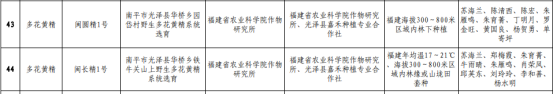

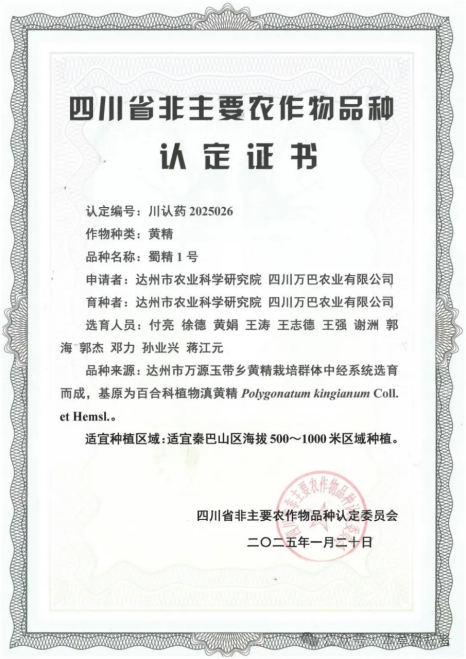

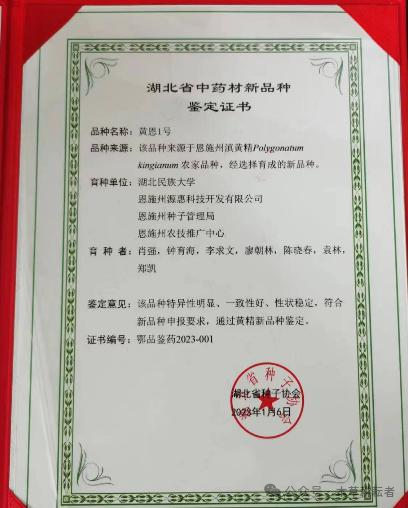

各省(福建、安徽、云南等)科研机构(如福建省农科院、安徽农业大学、云南农业大学)与企业合作,针对多花黄精(Polygonatum cyrtonema)、滇黄精(P. kingianum)等种质资源开展选育,已形成多个审定/认定品种(如闽圆精1号、皖精1号、滇黄精云农系列)。

2. 选育目标明确

药用成分提升:多糖含量普遍高于药典标准(7%),如皖精1号达14.7%,闽长精1号达15.8%。

抗病性改良:部分品种(如闽圆精1号)炭疽病抗性优于对照,根腐病抗性稳定。

3. 区域适应性分化

品种按地理气候分化为亚热带型(福建、安徽)和西南高原型(云南),如滇黄精系列适应云南山区环境,皖精系列适合安徽林下种植。

存在问题

1. 品种命名与管理混乱。品种命名缺乏统一标准、审定机构分散(农业农村厅、林业局、园艺植物新品种办公室),导致品种登记信息不透明;缺少全国性的黄精登记品种。

2. 选育目标单一化 。过度聚焦多糖含量,忽视其他活性成分(如黄酮、皂苷)及综合品质(口感、加工特性);抗逆性研究不足,仅关注炭疽病、根腐病,对干旱、低温等非生物胁迫耐受性缺乏数据。

3. 种质资源利用局限。遗传基础狭窄:选育材料多基于本地野生群体(如安徽青阳县多花黄精),跨区域种质交流不足。分子育种技术应用滞后。依赖传统表型选择,缺乏基因组学辅助的精准选育。

4. 产业化配套不足。多数品种仅限省内种植,跨区域适应性试验不足,制约规模化推广。

改进建议

1. 规范品种管理体系 。建立全国统一的黄精品种命名与审定标准,整合农业、林业部门登记信息,构建公开数据库;制定黄精DUS测试指南,为黄精品种权申请、授权、维护以及品种真实性鉴定提供重要技术支撑;加强知识产权保护,明确品种权归属。

2. 优化选育技术路径 。多性状协同改良:结合代谢组学分析,筛选多糖、皂苷等有效成分含量高,低纤维等食用性好的优质品种。分子标记辅助育种:开发与抗病性、产量相关的SNP标记,缩短育种周期。种质资源库建设:收集全国黄精野生资源,建立核心种质群体,丰富遗传多样性。

3. 强化抗逆性与适应性研究。开展多生态点试验,评估品种在干旱、高温等极端气候下的稳定性。 选育专用型品种,如林药复合种植专用种(耐阴、低病害)。

4. 加强病虫害综合防控。针对炭疽病、根腐病的高发区,选育抗病品种并集成生物防治技术。 建立种苗检疫体系,防止病害通过种茎传播。

当前黄精品种选育仍以传统技术为主,面临效率低、遗传基础狭窄等技术瓶颈。未来需深度融合基因组学、基因编辑等现代生物技术,构建“精准设计育种+工厂化快繁”技术体系,同时强化抗逆性与加工专用型品种选育,推动黄精产业从“资源依赖”向“技术驱动”转型升级。