同样的减产题材,在牛市是暴涨的导火索,在熊市却成了无人问津的“哑炮”。

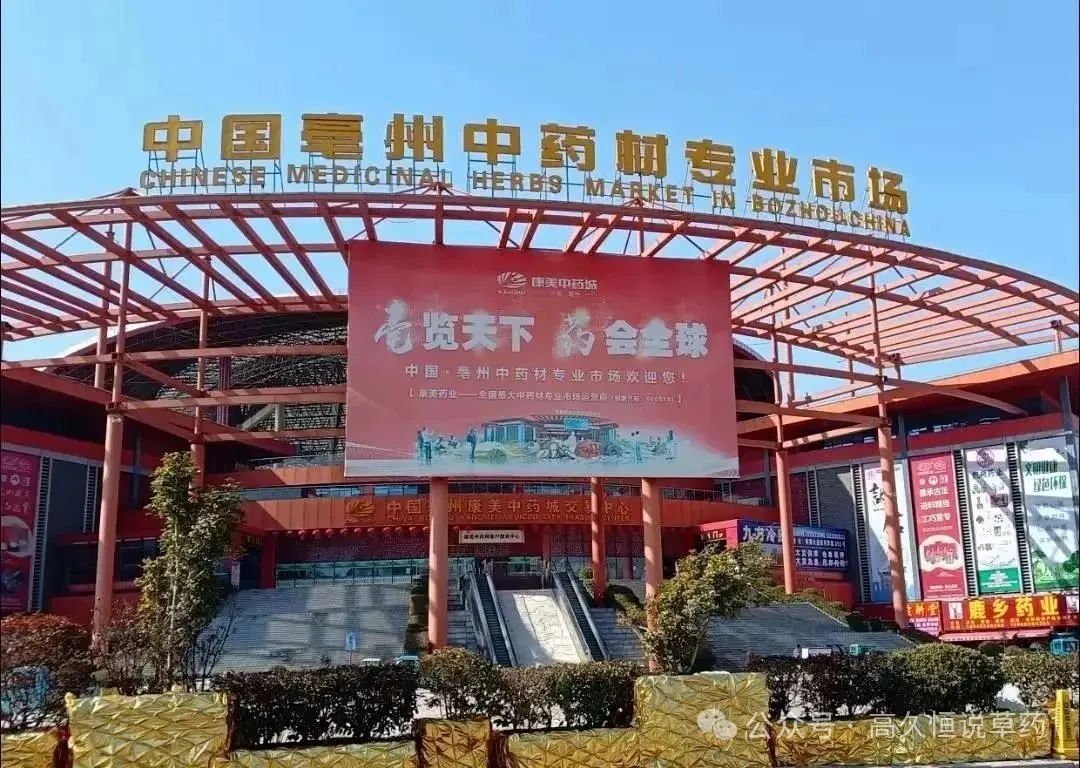

高温炙烤着亳州药材市场,白芍新货堆满仓库,商户老张摇着扇子叹气:“去年这时候,来一辆货车抢空一辆,现在降价都走不动货。”他身后,标着“产新降价”牌子的摊位排成长龙——太子参、百合、枳壳、莲子…价格比一周前又跌了10%。

这种场景正在全国各大药材市场上演。

一边是极端天气横扫各产区:西北旱、江南涝、华北持续高温;另一边却是药材价格持续下滑,连野生天麻、珍稀牛黄这些曾经的“贵族药材”也难逃行情萎靡。反常现象背后,是中药材市场周期律的冷酷显现。

一、牛市神话破灭:题材炒作的双面性

曾几何时,“减产”二字足以让药商们眼睛放光。2021-2024年上半场的超级牛市中,药材市场演绎了一场疯狂行情:白及因主产区霜冻减产80%,价格三个月飙涨3倍;连普通板蓝根因流感传闻单日涨幅超20%。

题材炒作成为市场主旋律:“无题材创造题材、小题材大波动、大题材价格暴涨”。

这种狂热催生了中药材市场的超级泡沫:甘肃党参种植面积三年扩张240%,白术包地价翻倍抢种,游资囤积的天然牛黄堆满冷库。当资本狂欢到达顶峰,转折悄然而至。

2024年下半年起,市场突然“变脸”。库存高压下,当归从280元/公斤跳水至85元,白芍统货价较峰值腰斩。牛市积累的产能过剩终于爆发:常用药材产能突破500万吨,过剩率达40%。

题材这把双刃剑,在熊市中显露出另一面锋芒。

二、熊市冷酷法则:为什么减产带不动涨价?

2025年的中药材市场,正经历着周期律的残酷教育。尽管题材丰富度远超往年,市场反应却异常“迟钝”:

春季云贵持续干旱,三七苗枯死三成,但文山市场120头三七价格不升反降至130元/公斤 ;

西北遭遇倒春寒,当归花期受损,可亳州市场当归统货价仍下跌5%,报价仅85元;

江淮暴雨冲毁万亩白芍,新货上市价却跌破35元/公斤,回到十年前水平;

同样的减产题材,在不同的市场阶段效果截然相反。熊市周期下,三大压制因素让题材失灵:

产能堰塞湖高悬。2024年全国中药材种植面积达5690万亩,创历史峰值。以当归为例,仅甘肃定西产区库存就足够全国消耗15个月。

需求端持续萎缩。中成药集采常态化,平均降幅68.98%,部分产品降价超90%。中药企业被迫压缩原料采购,某上市药企2025年二季度采购量同比下降40%。

市场信心崩塌。7月亳州市场监测显示,持货商抛售意愿指数升至89.2(100为极限),买方压价成交率达75%。游资撤离导致交易量萎缩三成。

“熊市减产价不升、减产价反降”已成为新常态。当市场进入下行通道,题材的刺激作用被庞大的库存和悲观情绪淹没。

三、极端天气年:被削弱的“终极题材”

2025年堪称“灾难之年”,气象灾害的强度与广度前所未见:

春季旱魔:云南遭遇80年一遇干旱,文山三七苗死亡率超30%,未来两年产量锁死减产;

夏季炙烤:6月华北连续12天气温超40℃,金银花干花率下降50%,黄芩叶片焦枯;

暴雨突袭:山西柴胡田被淹,雨后根腐病暴发,预计减产四成。

西安市农技中心紧急发布预警:高温干旱致药材萎蔫、代谢紊乱,暴雨则诱发根腐病、叶斑病大流行。山西农业专家更观察到灾后病害发生率激增60%。

然而这些“重磅题材”在熊市中黯然失色:

河南元胡种植户老刘指着枯黄的田垄诉苦:“倒春寒冻坏三成苗,本以为能涨价,结果收购价比去年还低2块。”

鄢陵县气象局的灾害防御指南成了“迟到的安慰”——当市场处于下行周期,再极端的天气也难以逆转供需关系。

四、“紧缺药材”的熊市悖论

百度热搜的“2025年十大紧缺药材”榜单揭示着资源稀缺的现实:天然牛黄(百万头牛仅产3-4公斤)、麝香(源自国家保护动物)、野山参(采挖致濒危)。但熊市让这些稀缺品也难逃价格压制:

天然牛黄:国家重启进口试点,京津冀等12省市供应缓解,价格横盘整理;

冬虫夏草:青海产区减产20%,但市场报价下跌8%,囤货商深度套牢;

藏红花:伊朗新货到港,虽出口需求增长,价格仍回落5%;

更深层矛盾在于真假紧缺的错位:

实际紧缺品:如麝香因林麝养殖周期长达8年,真实验证供应缺口 ;

伪紧缺概念:如重楼虽野生资源枯竭,但家种产量三年增400%,掩盖短缺真相;

当市场处于熊市周期,真实稀缺性往往被过剩流动性掩盖。老药商感慨:“现在拿着钱比拿着货踏实,再稀罕的宝贝也怕没人接盘。”

五、熊市生存法则:蛰伏中的量变积累

面对残酷市场,精明的经营者已切换生存策略:

产地主攻“降本保量”。西安农技中心推广遮阳网+滴灌组合:为白及、黄精搭建防晒网,配合精准灌溉,降低高温损失率30%。山西药农灾后立即浅中耕松土,增强根系活力,配合叶面追肥挽回20%产量。

流通端实行“零库存”周转。亳州大户陈老板改变策略:“现在只做订单生意,拿到合同才去产地抓货,绝对不留库存。”他的周转率从每年2次提升到5次。

资本转向“超长线布局”。某私募基金悄悄抄底:“我们专选跌回10年前价格的品种,比如现在囤板蓝根,周期至少看三年。”

生产端的深度调整已在暗流涌动。甘肃2025年当归育苗面积锐减40%,安徽白芍种植户改种蔬菜比例达25%。这些微观量变正悄悄积蓄——当产能出清完成时,下一轮牛市自会苏醒。

六、尾声:黑暗中的微光

中药材市场的熊市寒冬可能比预期更长。浙商证券预测,行业拐点最早要到2026年显现。但黎明前的黑暗,正在孕育新的生机。

2030年中医药市场规模将突破2万亿元,年复合增长率超10%。陕西已试点区块链溯源人参,实现“一物一码”,优质优价机制逐步落地。云南三七自动化生产线将炮制能耗降低40%,推动产业升级。

当题材炒作浪潮退去,唯有扎实的供需基本面和产业升级才能托起真正健康的市场。

正如暴雨后的柴胡田,农民们正弯腰清理病株、补栽新苗。那些被汗水浸透的土地,终将在下一个春天,回馈最珍贵的萌芽。