来源:《中国药事》 2020,34(11)

王丹丹 昝珂 魏锋 金红宇 马双成

(中国食品药品检定研究院)

中药是中华文化的传承,中国现存最早收载动物类中药材的中药著作为《神农本草经》。动物类中药材也可称为动物药、动物类药材、动物来源中药材、动物类中药、动物药材,是指源于动物机体,如水蛭、海龙;动物器官,如羊胆、牛心及动物以常规或非常规生理活动产出的药材,如五灵脂、牛黄。目前我国中药资源高达12余万种,其中动物药材约2215种(据《中国动物药资源》统计我国可用动物药1567种),约占全部中药资源的18%。动物药化学活性成分类型多样,药理作用显著,一般认为含有的主要活性成分包括生物碱、蛋白质(酶)、多肽及氨基酸类及甾体类等。成方制剂中广泛应用动物药材,但动物药材中有效成分复杂,化合物分析分离难度大,且很难被替代,显示出动物药材的独特性。动物药材在炮制过程中,一般经过蒸、煮、炒、煅制、盐水制、酒制、醋制等加工后可灭除所带细菌、微生物及致病菌等,而某些动物药因其特异的炮制加工和使用方法,如自然风干的土鳖虫、地龙,鲜用的蝮蛇、鲜乌鳢等无法起到杀菌、灭毒的效果,应考虑可能存在的生物安全隐患。

生物安全是指防范生物及生物技术研发应用对人类、动植物、微生物和生态环境构成的危险和潜在风险,其应该涵盖现有生物的安全,即人类、动植物和微生物的安全,也应该包括生物技术研发及应用的安全。

此外,中药材在贮藏及流通过程中也会被污染。贮存不当可导致虫蛀等变质现象,影响药材品质。运输流通过程中受天气、温湿度的影响也可能导致药材出现变质现象。

本文通过查阅动物类中药材的质量标准和相关文献,就动物类中药材质量控制情况及可能存在的质量问题进行总结分析,为动物类中药的质量控制提供参考。

1.1《中华人民共和国药典》

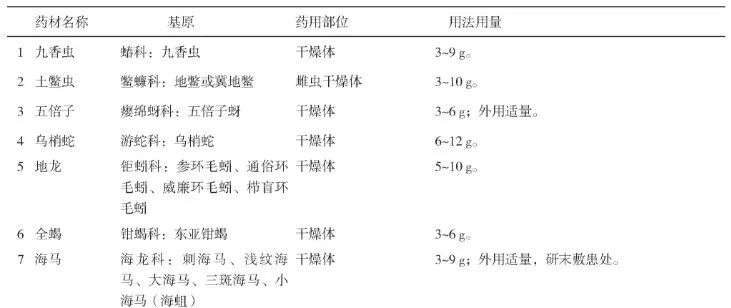

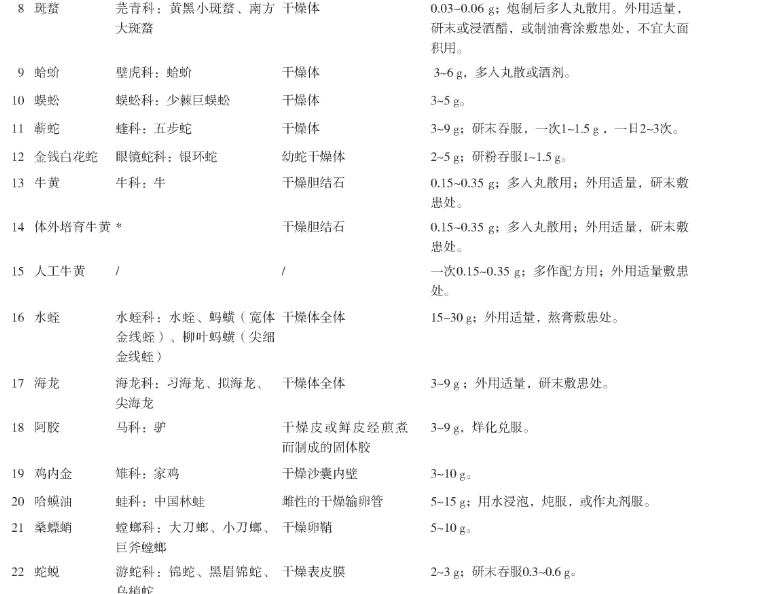

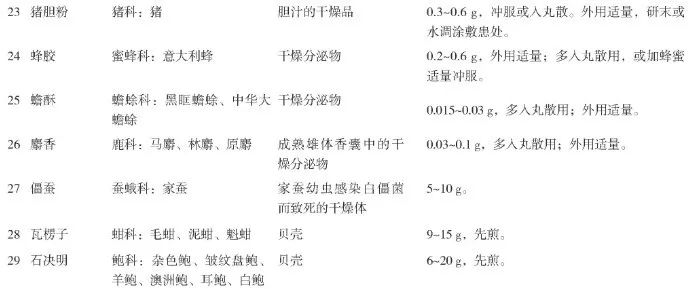

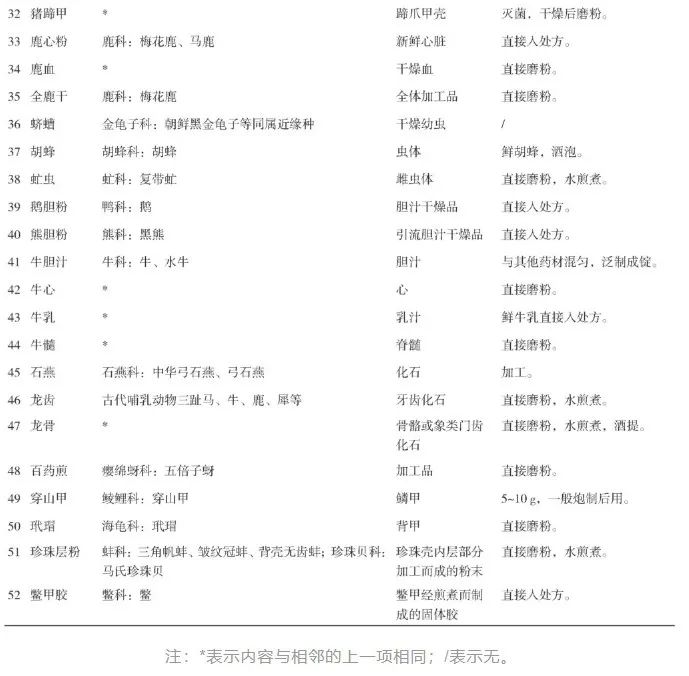

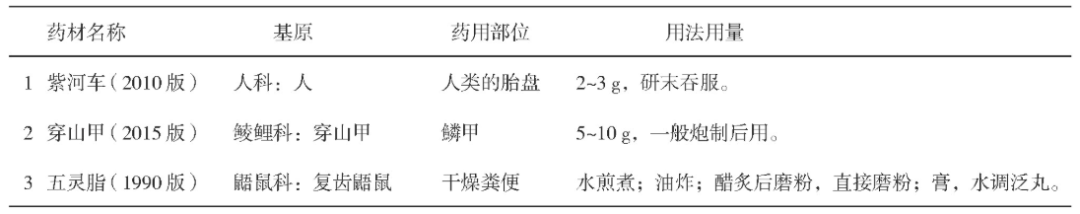

《中华人民共和国药典》(简称《中国药典》)2020年版一部正文共收载药材和饮片604味,四部通则“成方制剂中本版药典未收载的药材和饮片”共310味(非药典收载标准)。《中国药典》2020年版一部正文项下收载动物药材51味,四部通则项下记录入中药成方制剂中使用的动物药材52味,合计103味,约占药材总数的11.3%,见表1、表2。《中国药典》2020年版未收载而在历版药典(1985年-2015年)收载过的动物药有五灵脂、紫河车、穿山甲,见表3。按动物种类分,包括哺乳类紫河车、穿山甲、海马、海龙、鹿角、鹿角霜、全鹿干、羚羊角、山羊角、鹿茸、鹿心粉、鹿血、水牛角、水牛角浓缩粉、鹿角胶、阿胶、牛黄、猪胆粉、麝香、血余炭、五灵脂、牛胆汁、牛心、牛乳、牛髓、羊骨、羊肉、羊胆、鲜羊肝、刺猬皮、狗骨、狗鞭、猪骨、猪脑粉、猪胆膏、猪脊髓、猪胆汁、猪蹄甲、熊胆粉等39味;昆虫类九香虫、土鳖虫、僵蚕、蚕沙、桑螵蛸、斑蝥、蝉蜕、虫白蜡、蜂房、蜂蜜、蜂蜡、蜂胶、胡蜂、虻虫、蛴螬、蜣螂、鼠妇虫等17味;爬行类蕲蛇、乌梢蛇、蛇肉、蛇胆汁、龟甲、鳖甲、鳖甲胶、金钱白花蛇、龟甲胶、蛇蜕、龙齿、龙骨、玳瑁、铜石龙子等14味;软体类石决明、珍珠母、海螵蛸、蛤壳、瓦楞子、牡蛎、珍珠、珍珠层粉、海星等9味;两栖类蛤蚧、哈蟆油、蟾酥、干蟾、蟾皮、方海等6味;节肢类全蝎、蜈蚣等2味;环节类水蛭、地龙等2味;鸟类鸡内金、凤凰衣、鸡蛋壳、鸡骨、乌鸡、雀脑、麻雀、石燕、鹅胆粉等9味;虫瘿类五倍子、百药煎等2味;真菌类冬虫夏草1味;人工培育有体外培育牛黄、人工牛黄等2味;胞孔科脊突苔虫浮海石。其中传统上列为“细料药”的有几十种,如牛黄、羚羊角、珍珠、鹿茸、麝香、蛤蚧、白花蛇、海马、海龙、穿山甲等。

1.2 部颁及地方药材标准

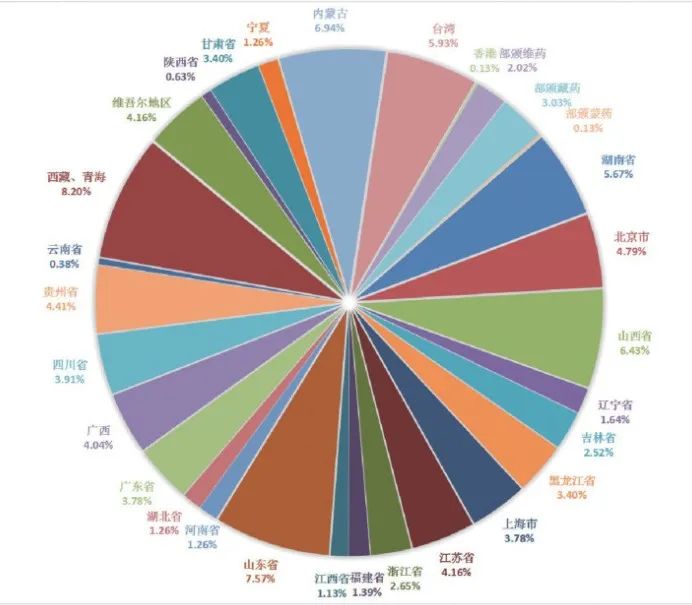

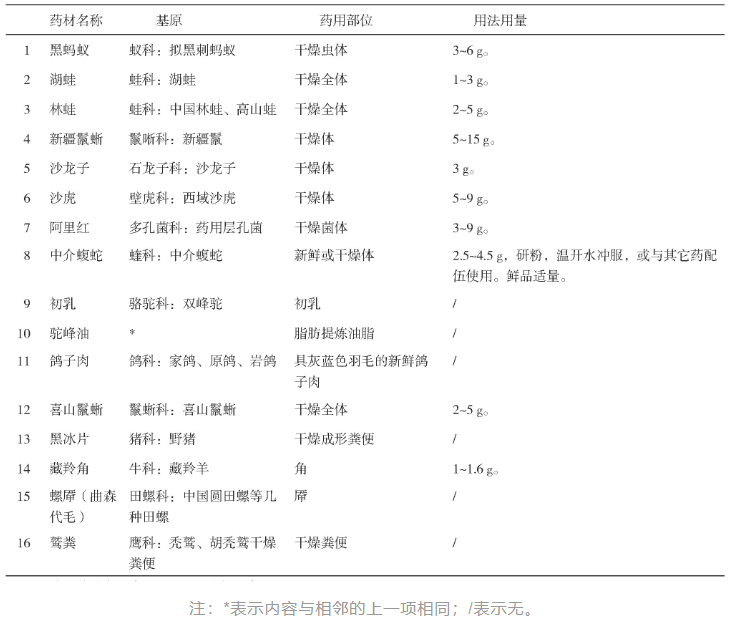

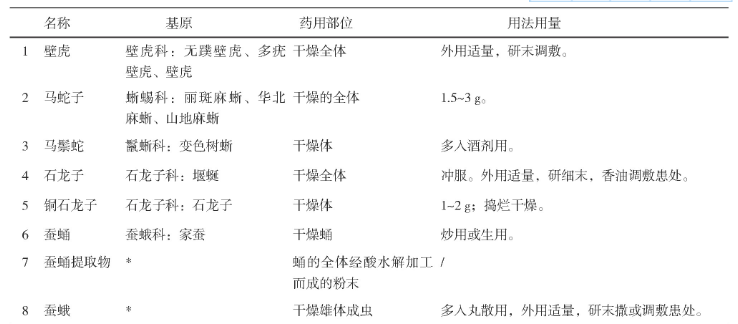

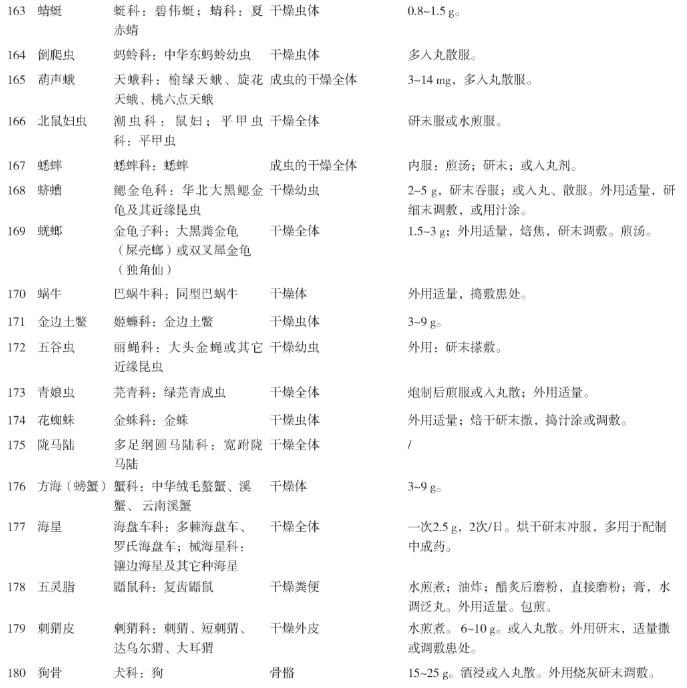

动物类药材在很多地方也有使用习惯,同时也是少数民族医药体系中的重要组成部分。笔者对部颁藏、蒙、维药材标准及26个省级地方药材标准,以及我国《台湾中药典》第二版和《香港中药材标准》第一期收载药材标准进行检索,统计共收载动物药材793味,其中地方标准收载动物药材752味,部颁藏、蒙、维收载动物药41味(统计数据来自药智网、《中国药材标准名录》),分布情况见图1。去掉部颁、地方药材标准及《中国药典》中重复的动物药材品种,部颁及地方药材标准中收载包括巢脾、山羊血、野猪粪及鹫粪等200多种动物药材,见表4、表5。

图1 部颁及地方动物类药材标准分布情况

1.3 动物药材的炮制和使用方法

《中国药典》、地方标准中收载了动物药材及饮片的基原、药用部位、炮制规范、用法用量及法定检验等项目,大部分动物药都经过炒、烘干、蒸煮等炮制加工方式,高温可有效除去部分潜在的细菌、病毒、病原微生物等致病因子,如金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、福氏志贺氏菌等,在蒸汽灭菌后除去约50%的细菌[8]。成品药材在出厂前还会经过辐照等灭菌处理,保证药材中有害微生物、细菌、病毒等达到国家规定的安全限度。此外,服用方法的不同也可起到灭活病毒、细菌的作用,如水煎煮后服用、酒服或温开水冲服等可使病毒蛋白质分解,失去活性。

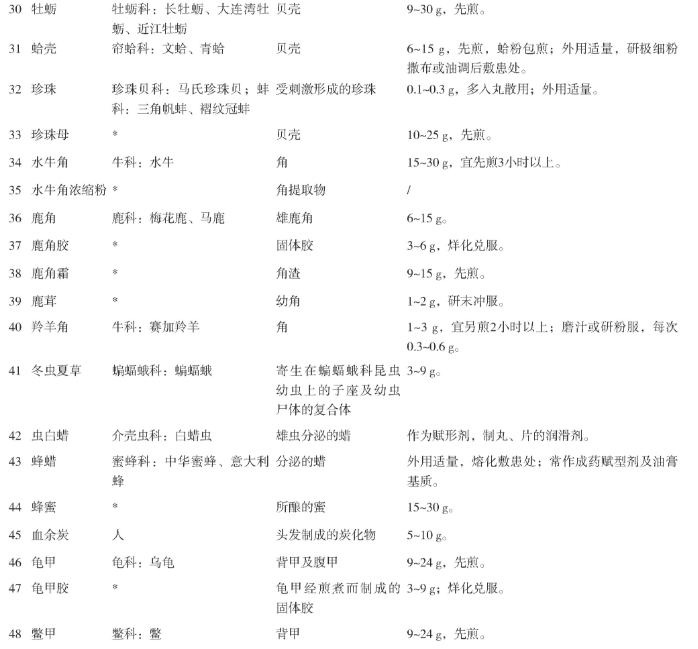

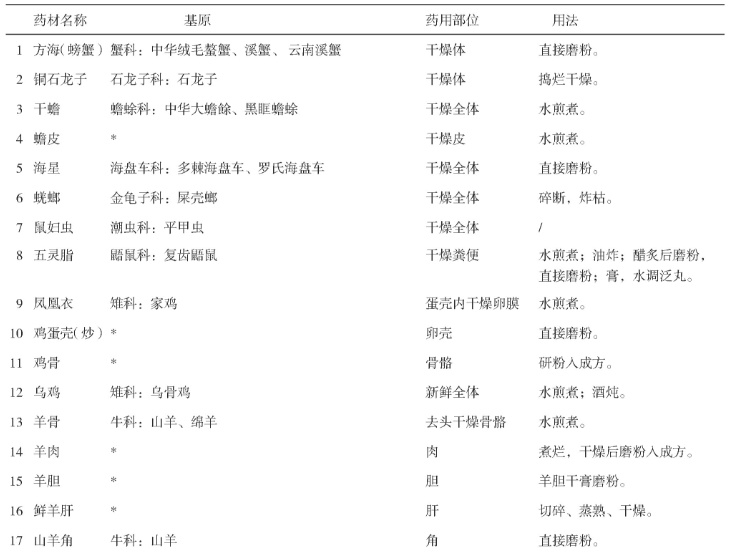

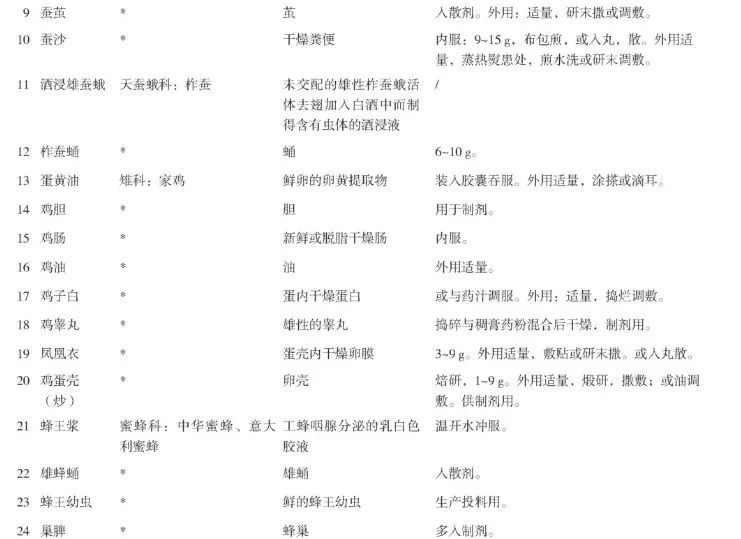

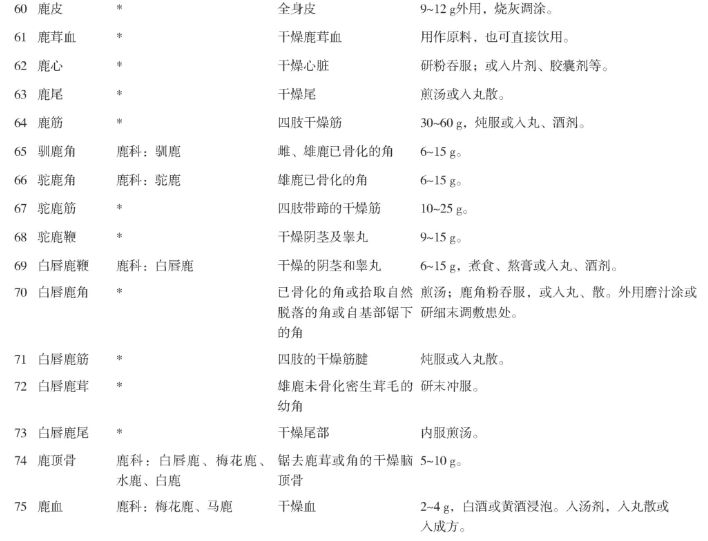

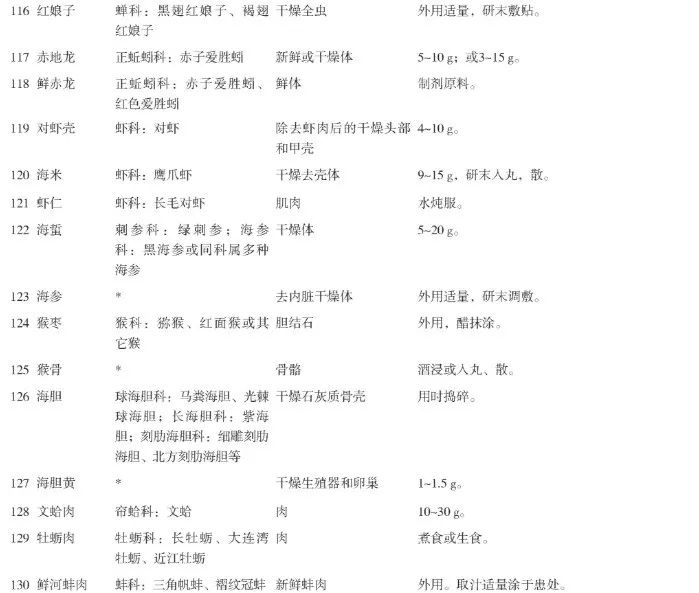

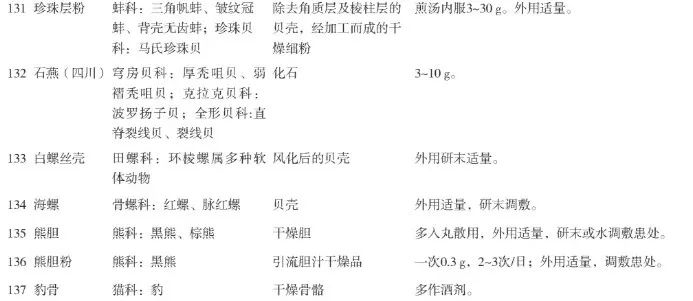

表1《中国药典》2020年版一部正文收载的动物类药材

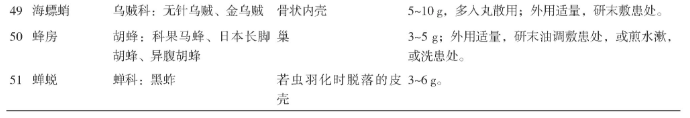

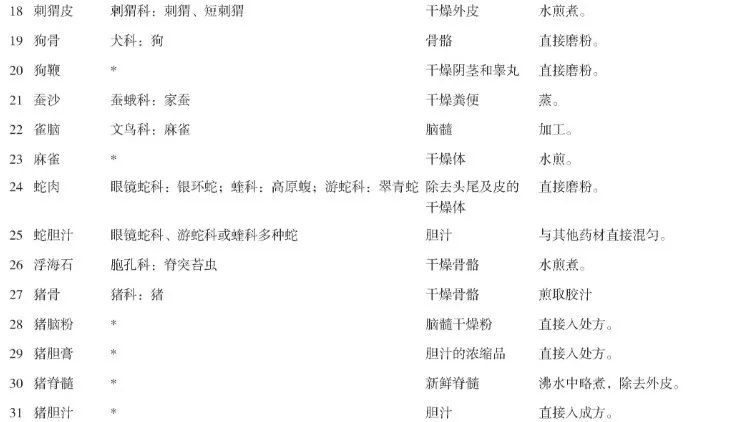

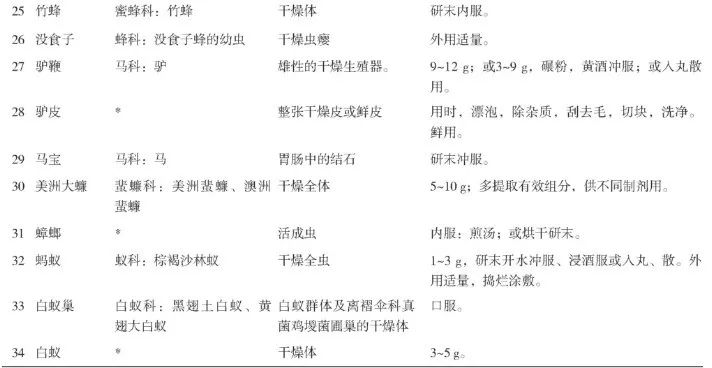

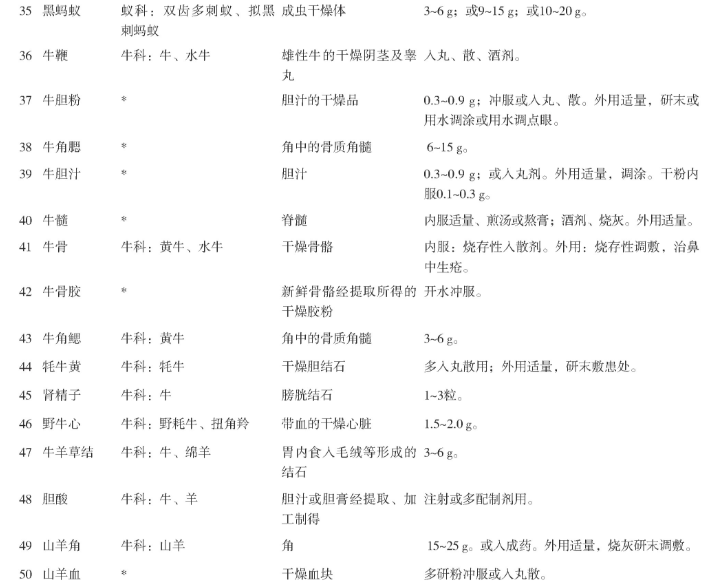

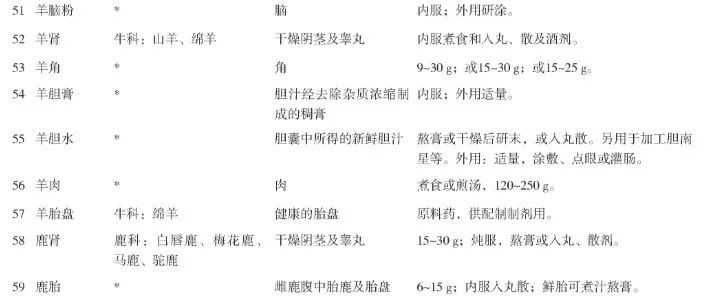

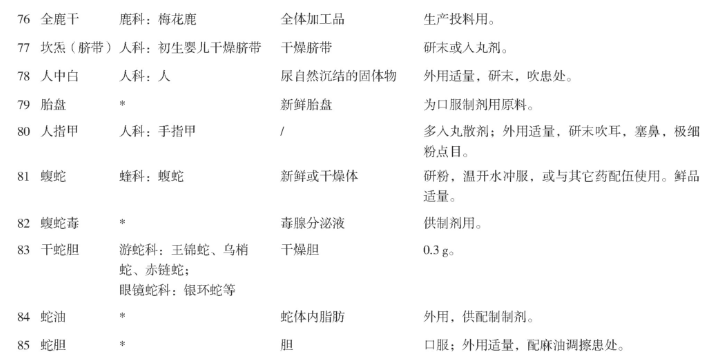

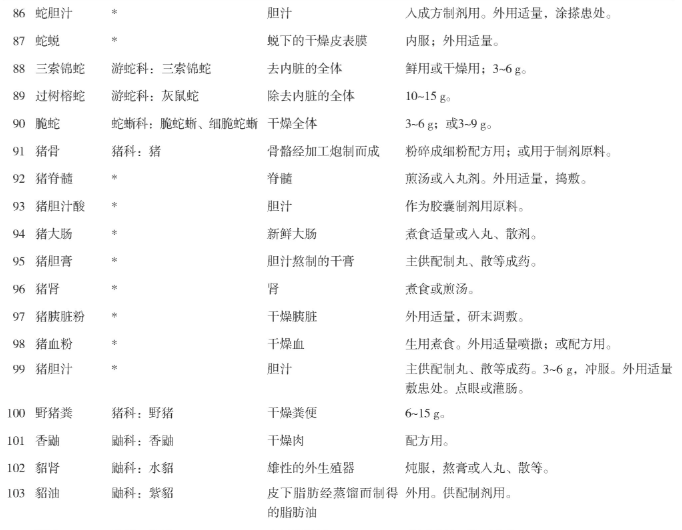

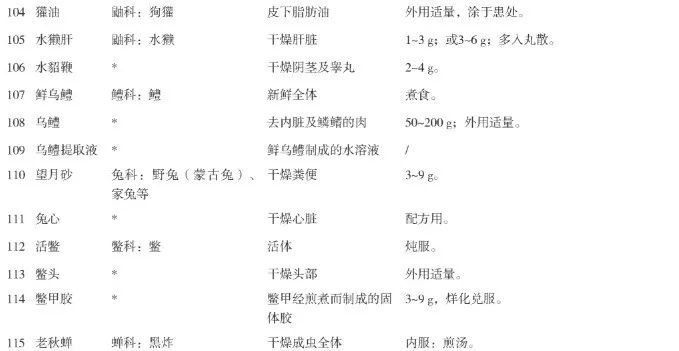

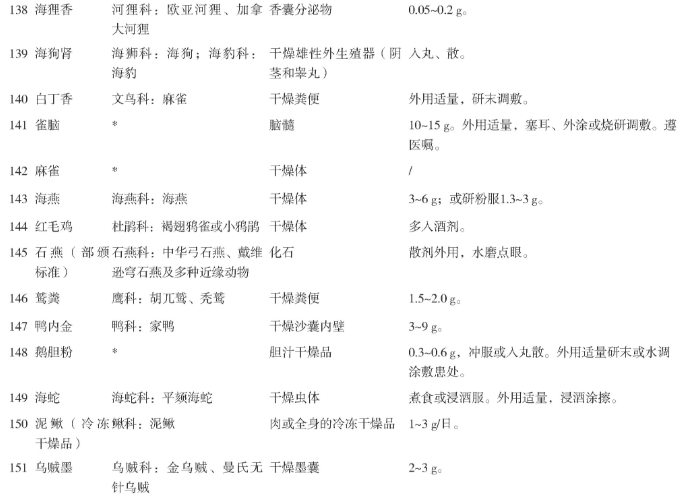

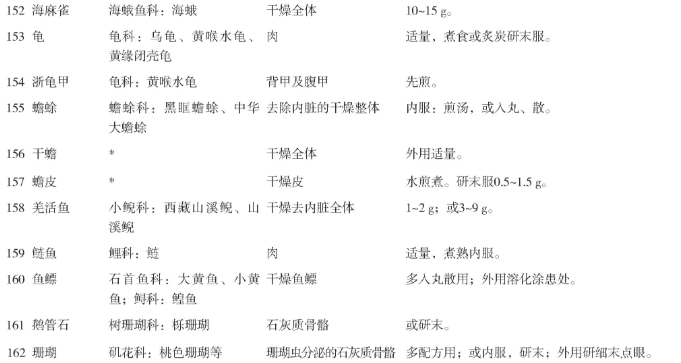

表2《中国药典》2020年版四部中药成方制剂中使用的动物药材

表3《中国药典》2020年版未收载而历版药典(1985年-2015年)正文收载过的动物类药材

表4 部颁藏、蒙、维药材标准中收录的动物类药材(不含与药典及地方标准相同品种)

表5 地方药材标准中收录的动物类药材(不含与药典相同品种)

1.4 标准存在的问题

通过表1~表5发现,《中国药典》和地方药材标准都存在标准不完善,不能有效控制质量;缺少标准,仅在附录中收载或无标准;标准存在错误及缺少对照物质等问题。同时,动物药材标准中还收载一部分直接鲜用、干燥品外敷等动物药品种,如蚕蛹可炒用或生用;鹿胎、牛髓可鲜用或干燥使用;刺猬皮、海龙、獾油、夜明砂等研末外用搽敷。此外,在标准中还存在一些药材未标明用法只写用量的情况,这对使用者来说会造成一定的盲区,如干蛇胆、牛角腮、马蛇子、望月砂等,这些动物药中有动物粪便、干燥全体、干燥组织器官等。

1.5 动物药生产、采收问题

随着现代工业技术的进步发展,很多动物药实现了规模养殖,如土鳖虫、蜈蚣、蛇类等,减少了动物药生物安全风险。但仍有部分动物药以野生捕抓收集而得,如夜明砂、穿山甲等。野生动物因其生长环境所致,携带病毒、细菌种类近千种,其中也不乏隐藏高致病、高传染率病毒。如蝙蝠,迄今为止科学家从全世界200种蝙蝠身上发现了近4000种不同的病毒,其中各种冠状病毒就超过500多种,可以说蝙蝠的身体就是一个可飞行的病毒库。

1.6 动物药应用问题

现今“能用的”动物药越来越少,其主要来自两个限制因素:一个是动物资源本身在减少,濒危动物更是如此;另一个是为了保护濒危物种,一些动物药要限制使用。随着“野外资源减少、枯竭,很多动物药材被列入华盛顿公约(CITES)附录,导致我国一些传统经典、特效的动物药无法使用。同时,国内外在法律和伦理方面对动物药的限制和夸大性负面宣传,也使得动物药的发展变得困难。濒危动物需要保护,动物中药也要发展,面对日益枯竭的珍稀药用动物资源,我们既要科学地保护动物,也要找到合理开发利用动物药的方法。

1.7 中药成方制剂中动物药的应用

《中国药典》2020年版共收载成方制剂和单味制剂1603种,涉及使用动物药的成方制剂579种。药典收载了大多数中药成方制剂的制法,按动物药制法入药情况可分为两类。第一类为原粉入药,即处方中的动物药材直接研成粉末后与其他药材配研,装入胶囊或加入炼蜜制丸即得,药典中收载这类处方药包括二十五味松石丸、七味铁屑丸、人参再造丸、万应胶囊、万应锭、小儿至宝丸等245种,占药典含动物药材成方制剂的42%,处方中包含五灵脂、全蝎、蝉蜕、牡蛎、蜈蚣等多种动物药材;第二类为经提取后入药,即处方中的动物药材经过煎煮、乙醇浸泡、灭菌、回流处理制成粉末后与其他药材配研,装入胶囊或加入炼蜜制丸即得,药典中收载的这类处方药包括十一味参芪胶囊、乙肝益气解郁颗粒、七制香附丸等。

此外,中药成方制剂标准中有收载直接鲜用动物药材进行投料生产,如鲜用蝮蛇、猪脊髓、河蚌肉等。鲜用动物药目的是为保护药材的生物活性,充分发挥药物疗效,但是否存在生物安全问题也应慎重评估。

2.1 常见变质现象

2.1.1 虫蛀

虫蛀是指仓虫蛀蚀药材使其受损或变质的现象。中药饮片在贮存、运输过程中常易发生虫蛀、发霉等变质现象。饮片被虫蛀后形成蛀洞或变成蛀粉,导致药材饮片药用价值巨损。脂肪含量高的药材饮片极易受到虫蛀。中药饮片贮藏中的害虫来源主要有以下几方面:1)药材在生长时被害虫侵害,将药材加工成饮片后处理不到位,没有把害虫或虫卵完全消灭导致残留;2)在贮藏过程中,害虫从外界进入贮藏室,且贮藏室的环境适宜害虫生长,这为害虫的繁殖提供了条件,从而导致虫蛀现象;3)黑皮蠹虫,蛀食动物类及含油脂植物类饮片;4)螨,在许多中药材及中成药中都可寄生。

2.1.2 霉变

霉菌会破坏饮片的内部组织,使有机物被分解、饮片腐烂变质、色泽及气味异常,饮片失去主要的有效成分,失去应用价值。如果误食,还可能诱发疾病。动物药富含蛋白质、黏液质、胶质等,空气中含有大量的霉菌孢子,当温湿度环境适宜时,空气中霉菌产生的孢子散落在饮片表面,容易长出菌丝体,并产生酵素从而分解饮片。此外,动物药中的脂肪和蛋白质等营养物质易吸收空气中的水分而潮解,导致药材霉变;与动物药不同,植物药大都含有淀粉、多糖,而且植物药材含水量高,因此极易发生霉变。常见的霉菌有黄曲菌、黑酵菌、云白菌、绿霉菌等。

2.1.3 变色

中药饮片的色泽是判别饮片质量优劣、性质是否发生改变的重要指标。每种饮片都有固有的颜色,如果饮片贮藏不当,在各种酶类或其他因素作用下,饮片中一些成分会发生氧化分解和聚合反应,使色泽改变引起变质。如蜈蚣、牡蛎、水蛭、九香虫等动物类药材易被含氯化苦及磷化铝的杀虫剂腐蚀而变色;冬虫夏草在其潮化后会化苗,虫草的虫体变为空壳,失去虫体本身的色泽而呈现土黄色至灰黑色。

2.1.4 其他

油脂类的饮片易回潮吸湿,一些饮片的有效成分容易分解挥发,因此贮藏时更应注意。

2.2 影响因素

2.2.1 温湿度

合理适宜的温湿度对保持药物的性状和药效有着十分重要的作用。温度过高时,会加剧药物分子运动,变质机率加大,脂肪含量高的饮片会引起泛油现象,含动物胶的及树脂类饮片会产生黏连现象;温度过低时会对一些新鲜饮片产生损害。当空气中的湿度过低时,水分含量下降,含结晶水成分的中药饮片会因为失去结晶水而风化;当湿度过高时,饮片中的含水量增加,将导致含糖量高的饮片发生霉变或虫蛀,含盐分高的饮片出现溶化或潮解。

2.2.2 空气

空气中的氧气和臭氧是药物产生变异的关键因素,尤其是臭氧。空气中的臭氧含量虽然极少,但其氧化性极强,会加快中药中有机物的氧化。中药材在炮制加工成饮片过程中,与空气的接触面积增大,因此泛油及霉变等变质现象更易发生。

2.2.3 日光

中药中有许多药材需要避光贮存,因为日光直射下的药材会发生氧化、聚合等光化学反应。此外,日光中的红外线会使某些药材、饮片产生融化黏连、油脂酸败、苷类及维生素分解等变质现象。

2.3 存储、流通过程中防范动物药污染采取的应对措施

为保障药材、饮片在存储、流通过程中的质量,常会采取一些物理或化学方法处理药材。例如,自然通风法、干燥法、冷藏法、石灰贮藏法、密封贮藏法、对抗贮藏法、药剂熏蒸法等传统中药饮片贮藏方法。此外,在新形势下,衍生出气调养护、真空冷冻干燥、辐射灭菌、气幕防潮、蒸汽加热、微波干燥等一批新型贮存技术。

随着全世界对中医药认知加深,中医药的应用范围变广、需求增大,中药有了更广阔的发展空间,动物药作为其中的重要组成部分,面临诸多需解决的问题。一是质量标准不完善,相关部门应加强基础研究,探索适合动物类药材质量控制的新模式,建立动物药材质量控制研究平台,完善质量标准,研制动物药材质量控制相关对照物质;二是为动物药鲜用制定相关质控指导原则,保证质量安全,做到生物安全三检:原料检、投料检、成品检;三是加大打击、处罚非法捕杀处理野生动物药材的团伙,减少生物感染风险。此外,大力发展养殖业,制定相关行业标准,实现药用动物的标准化、规模化养殖,也是控制动物药材受到污染的有效手段。

对动物药材及饮片进行良好的贮存,是保证中药完好的重要环节,对保证临床安全用药,促进我国中医药事业健康稳定的发展意义重大。如何有效解决动物药在应用、质量控制等方面的问题成为重中之重。