近期,国内多家三甲医院开设细胞科,从北京301医院到上海瑞金医院,从广州中山肿瘤防治中心到华西医院,全国超百家医疗机构通过国家卫健委备案。这标志着细胞治疗技术在临床应用领域迈出了重要一步。

细胞干预技术为多种疾病带来了新的希望,尤其是干细胞与免疫细胞的结合,正在掀起一场革命。2025 年 4 月,瑞典与沙特联合研究团队在《细胞与发育生物学前沿》期刊上发布了一项突破性成果:

通过胎盘间充质干细胞(DBMSCs)与自然杀伤细胞(NK 细胞)的共培养,NK 细胞的抗癌分子表达显著提升,在 24 小时内对乳腺癌细胞的杀伤率从 30% 飙升至近 90%。这一发现预示着癌症治疗模式将从单一靶点突破转向多细胞协同作战的“生态化疗法”。

一、干细胞如何“武装”NK细胞

一、干细胞如何“武装”NK细胞

胎盘间充质干细胞(DBMSCs)源自胎盘蜕膜层,具有低免疫原性与强旁分泌特性。

在此项研究中,DBMSCs通过分泌促炎因子与抗炎因子的动态平衡,构建了一个“微环境调控网络”。这种因子组合精准调控NK细胞的激活阈值:促炎因子直接上调NK细胞表面激活受体的表达;而抗炎因子则防止过度激活导致的细胞耗竭。

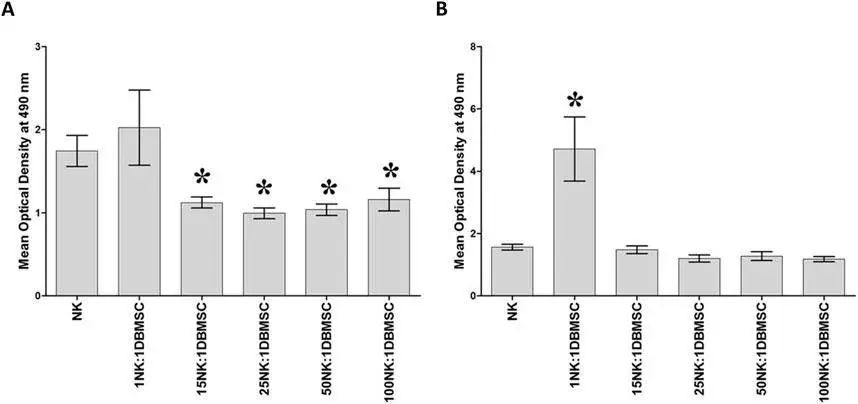

实验数据显示,当NK细胞与DBMSCs共培养时,NK细胞对癌细胞的识别与攻击效率倍增,增殖能力显著增强,且细胞毒性颗粒(穿孔素、颗粒酶)的释放效率显著提高。

经处理的NK细胞在低比例下仍能抑制癌细胞增殖,而在较高比例下,可在24小时内清除大量乳腺癌细胞。

二、实体瘤治疗的“破冰之刃”

DBMSCs增强的NK细胞兼具“穿透力”与“持久性”:其分泌的细胞外囊泡(EVs)可携带毒性蛋白深入肿瘤核心,而活化的NK细胞本身能通过趋化因子定向迁移至病灶。

临床试验中,类似技术已使黑色素瘤小鼠的肿瘤体积显著缩小,预示DBMSCs-NK联用可能成为肺癌、乳腺癌等实体瘤的通用方案。

传统NK细胞疗法依赖个体化制备,成本高昂。但DBMSCs具有免疫豁免特性,可作为“通用型”细胞库大规模制备。研究显示,经干细胞预处理的NK细胞在低温储存后仍保留较高活性,这种“即用型”产品将大幅降低治疗成本与等待时间。

结语

干细胞与NK细胞的联合疗法无疑是令人振奋的突破,但要真正实现临床应用,仍需在安全性、递送效率以及伦理监管等方面持续努力。只有在技术与规范的双重保障下,这一疗法才能为癌症治疗带来真正的变革。

尽管前路仍有荆棘,但这项研究无疑为实体瘤治疗点燃了希望之火——当“种子”与“战士”携手,攻克癌症的终极之战或将迎来破晓之光。