人生似一场漫长的旅行,每一处风景都有它的意义,每一次经历都是成长的印记。

一、脑胶质瘤定义、分类和识别

脑胶质瘤(Glioma)是一种起源于神经胶质细胞的肿瘤,是最常见的原发性颅内肿瘤,约占所有脑肿瘤和中枢神经系统肿瘤的30%,以及所有恶性脑肿瘤的80%。脑胶质瘤具有高致残率、高复发率特征,严重威胁患者生命,影响患者生活质量,给患者个人、家庭乃至社会带来沉重的经济和心理负担。

脑胶质瘤临床症状缺乏特异性,主要包括颅内压增高、神经功能和认知功能障碍以及癫痫发作。颅内压增高主要由肿瘤占位效应引起,表现为头痛、呕吐和视乳头水肿。脑胶质瘤可直接刺激、压迫和破坏大脑皮层及皮层下结构,导致神经功能和认知功能障碍。脑胶质瘤因肿瘤的直接压迫、浸润或异常代谢,常可继发癫痫发作症状。

神经影像学检查对脑胶质瘤的诊断和治疗非常重要。用于定位诊断,确定肿瘤大小、范围与周围重要结构(包括重要动脉、皮质静脉、皮质功能区及神经纤维束等)的毗邻关系及形态学特征等。

脑胶质瘤是一组具有胶质细胞表型特征的神经上皮肿瘤的总称。2021年发布的第五版《WHO中枢神经系统肿瘤分类》,整合了肿瘤的组织学特征和分子表型,提出了新的肿瘤分类标准。这一标准是目前脑胶质瘤诊断及分级的重要依据。

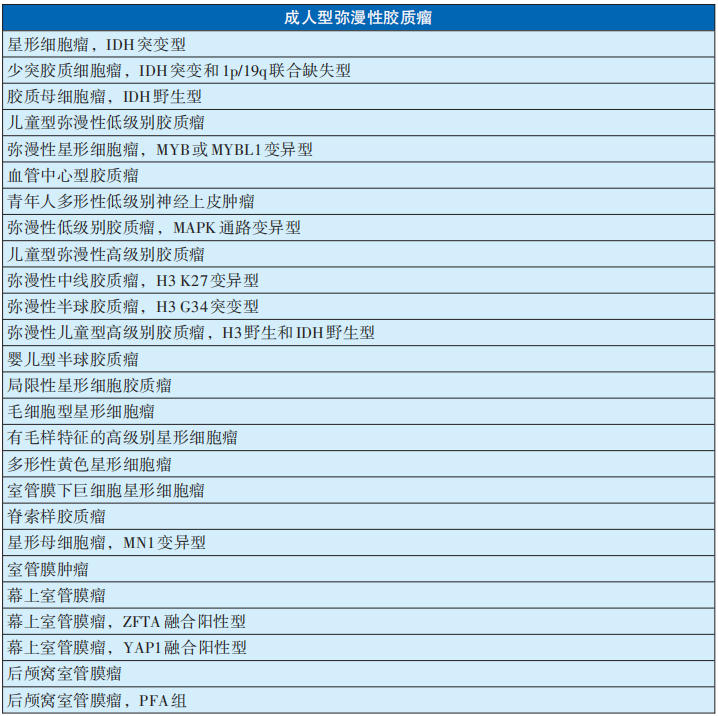

表1 2021 版 WHO 中枢神经系统胶质瘤分类标准

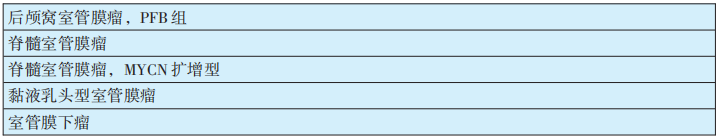

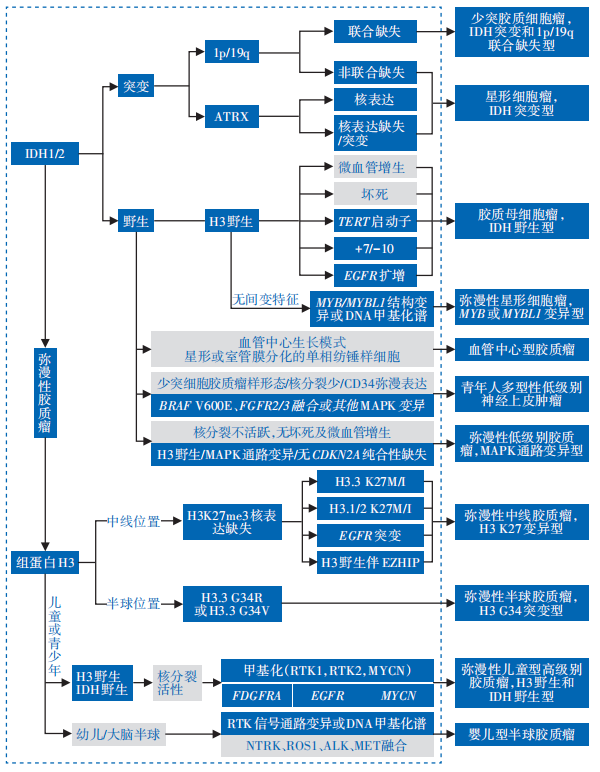

脑胶质瘤的病理诊断应整合组织学分型和相关分子标记物。组织病理学可为胶质瘤提供基本的形态学诊断,分子病理学可提供更多的肿瘤分子遗传学变异特征,可直接影响临床预后及治疗方案的选择。尽管如此,分子病理学诊断并不能完全取代组织病理学诊断,组织病理学诊断仍是病理诊断的基石。

图 1 胶质瘤整合病理诊断流程

二、流行病学

根据全球最新统计,2016年至2020年期间中枢神经系统肿瘤发病率约为每10万人24.83例。中国是中枢神经系统肿瘤发生病例和死亡病例最多的三大国家之一。据国家癌症中心调查统计显示,2022年我国恶性脑肿瘤新发病例约8.75万人,死亡病例约5.66万人,年龄标化发病率和死亡率分别为4.21/10万和2.52/10万。我国脑肿瘤年龄标化发病率低于美国、欧洲、北美洲等地区。

脑胶质瘤是中枢神经系统原发恶性肿瘤中最常见的组织学类型,起源于星形胶质细胞、少突胶质细胞和室管膜胶质细胞等。全世界每年每10万人中约有5~6例发病。发病率男性约为女性的1.5~1.6倍。脑胶质瘤的总体生存预后与患者年龄、基础状况、肿瘤级别、肿瘤部位、切除程度、分子变异、治疗反应和社会家庭等多种因素相关。

三、脑胶质瘤治疗

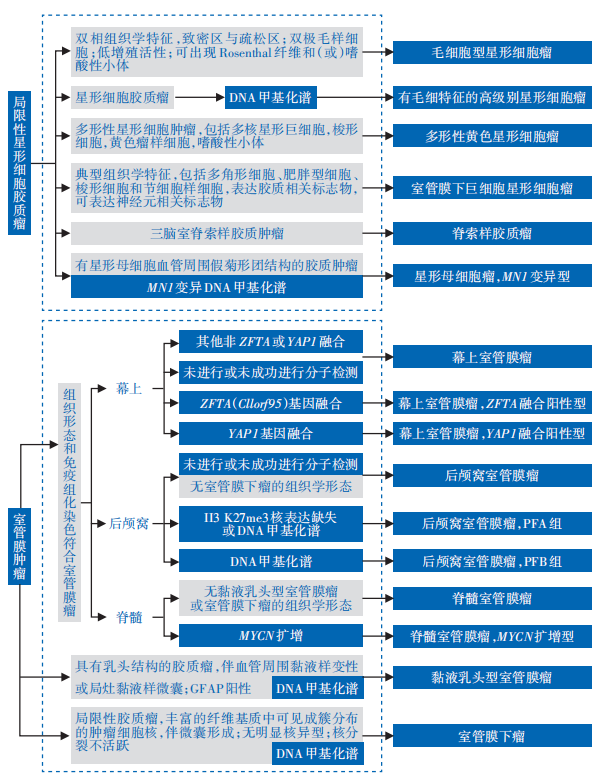

脑胶质瘤的治疗需要开展多学科整合诊治(MDT to HIM),包括手术切除、放射治疗、全身系统性治疗和支持治疗等。在脑胶质瘤的治疗过程中,需整合考虑患者年龄、基础状态、病情状态和肿瘤分子分型等综合因素。

(一)外科手术治疗

外科手术是脑胶质瘤的首选治疗,最大限度的安全切除是弥漫性胶质瘤的手术切除原则。手术切除的目的包括:解除占位征象和缓解颅内高压症状;解除或缓解因脑胶质瘤引发的相关症状,如继发性癫痫等;获得病理组织和分子病理,明确诊断;降低肿瘤负荷,为后续整合治疗提供条件。

脑胶质瘤的手术治疗方式主要分为肿瘤切除术和病理活检术。

(1) 肿瘤切除术适应证和禁忌证

① 适应证:CT或MRI提示颅内占位;存在明显颅内高压及脑疝征象;存在由肿瘤占位引起的神经功能障碍;有明确癫痫发作史;患者自愿接受手术。② 禁忌证:严重心、肺、肝、肾功能障碍及复发患者,一般状况差不能耐受手术;其他不适合接受神经外科开颅手术的禁忌证。

(2) 病理活检术适应证和禁忌证

①适应证:合并严重疾病,非常高龄、极度虚弱、术前神经功能状况差;肿瘤广泛浸润性生长,累计超过3个脑叶的病变(以前称为大脑胶质瘤病)且无占位效应的患者;肿瘤位于功能区皮质、白质深部或脑干部位,无法满意切除;辅助治疗后出现的新病灶在疾病复发与假性进展的诊断之间无法通过无创的影像学明确鉴别的病例;个人患者只能接受活检的意见。② 禁忌证:严重心、肺、肝、肾功能障碍及复发患者,一般状况差不能耐受手术;其他不适合接受神经外科手术的禁忌证。

(二)放射治疗

放疗通常是在肿瘤病理明确后,采用6~10MV直线加速器,常规分次、择期进行的X线放射治疗。推荐采用适形调强技术(IMRT/VMAT),可提高靶区剂量的覆盖率、适形度及对正常脑组织保护,缩小不必要的照射体积,降低晚期并发症发生率。放疗前图像验证(CBCT或EPID)是放疗质控不可缺少的环节。立体定向放疗(SRT)不适用于胶质瘤的初始治疗。

(三)化学治疗

化疗可提高脑胶质瘤患者生存期。对高级别脑胶质瘤,由于生长及复发迅速,积极有效的个体化化疗更有价值。其他药物治疗手段还包括分子靶向治疗、免疫治疗等,目前大多在临床试验阶段。鼓励有条件及符合条件的患者,在疾病不同阶段参加药物临床试验。

基本原则:①肿瘤切除程度影响化疗效果。推荐化疗应在最大范围安全切除肿瘤的基础上进行。②术后应尽早开始化疗和足量化疗。在保证安全的基础上,采用最大耐受剂量的化疗以及合理的化疗疗程,可获得最佳的治疗效果,同时应注意药物毒性和患者免疫力。③选择作用机制不同及毒性不重叠的药物进行联合化疗,减少耐药的发生率。④根据组织病理和分子病理结果,选择合适的化疗方案。⑤某些控瘤药物和抗癫痫药物会产生相互影响,同时使用时应酌情选择或调整化疗药物或抗癫痫药物。⑥积极参与有效可行的药物临床试验。⑦体外药敏试验(如类器官模型、PDX模型等)指导下的化疗可考虑作为个体化化疗的选择性参考。

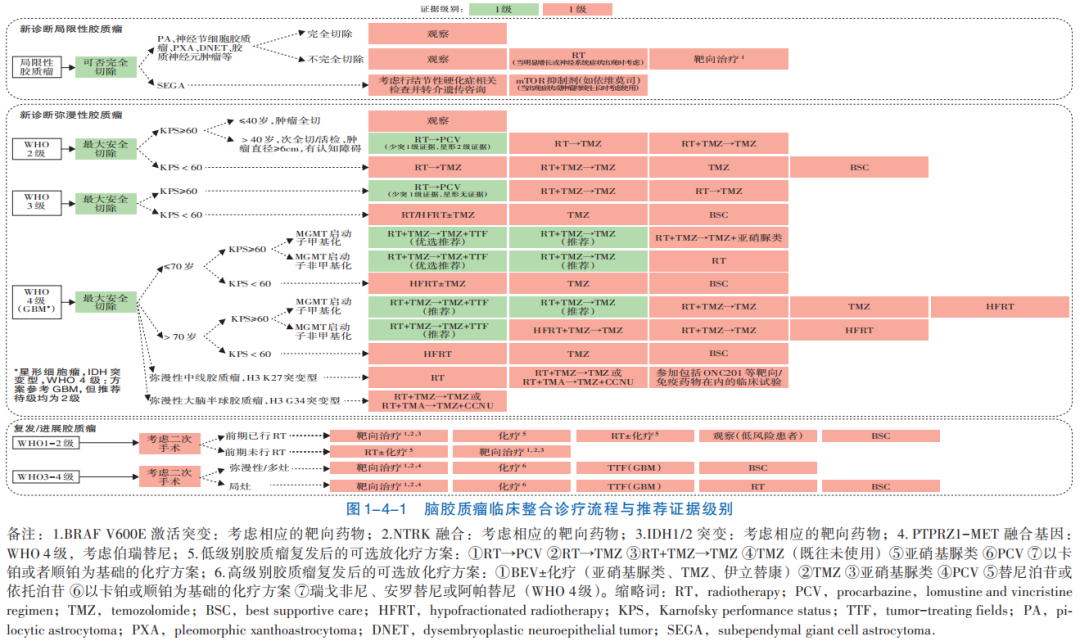

图2 脑胶质瘤临床整合诊疗流程与推荐证据级别

高级别脑胶质瘤的经典化疗方案(1)Stupp 方案:在放疗期间口服 TMZ 75 mg/m2/d,连服42天;间隔4周,进入辅助化疗阶段,口服TMZ 150-200 mg/m2/d,连用5天,每28天重复,共6个周期。(2)PCV 方案:甲基苄肼(PCB)60 mg/m2/d 第8~21天,洛莫司汀(CCNU)110 mg/m2/d第1天,长春新碱(VCR)1.4 mg/m2第8、29天,8周为1个周期。

可用于胶质瘤治疗的化疗药物还有卡莫司汀、伊立替康、依托泊苷、顺铂、卡铂和环磷酰胺等。

(四)新型辅助治疗

1.肿瘤电场治疗

肿瘤电场治疗(tumor treating fields,TTFields)是一种主要通过抑制瘤细胞有丝分裂的局部物理治疗,是一种便携式居家治疗设备,通过贴敷于头皮的转换片产生中频低强度的交变电场(100~500kHz)而发挥控瘤作用。采用TTFields需充分考虑患者的总治疗时长,平均每日治疗依从性、患者的病情状态及预期生存期等临床因素。

2.分子靶向治疗

随着肿瘤分子遗传学的不断发展,医学肿瘤学的研究也取得了巨大进步。融合基因通常由染色体易位导致,其表达的融合蛋白往往产生了新功能。自首次报道FG⁃FR3-TACC3融合基因以来,胶质瘤领域已有多种致癌融合基因的报道。一些临床前期或早期临床试验已经证实,这些融合基因有望成为胶质瘤的治疗靶点。

中国国家药监局于2024年4月批准伯瑞替尼肠溶胶囊用于治疗经放疗和TMZ治疗后复发或不可耐受的,具有PTPRZ1-MET融合基因的IDH突变型WHO 4级星形细胞瘤或既往有较低级别病史的成人GBM患者。

受体酪氨酸激酶(RTK)-PI3K、TP53和RB信号通路被认为是GBM最常见的癌症变异通路。EGFR是一种重要的RTK,已作为多种受体酪氨酸激酶抑制剂 (TKIs)的治疗靶点。目前,达拉非尼联合曲美替尼已被FDA批准作为一线治疗用于1岁以上需要系统治疗的携带BRAF-V600E 突变的儿童LGG患者。

IDH1/2 基因突变在胶质瘤中较为常见,大多数低级别胶质瘤都伴有IDH1 R132和IDH2 R172位点的突变。IDH1突变后导致2-羟基戊二酸的合成,该代谢产物可通过调节细胞死亡、表观基因组和细胞代谢对肿瘤产生重大影响。Vorasidenib 是IDH1/2双重抑制剂,针对残留或复发IDH 突变2级胶质瘤患者的Ⅲ期临床试验(IN⁃DIGO)显示,该药物明显改善患者无进展生存期(27.7个月vs. 11.1个月),并延长距下次干预的时间,安全性可接受。

尽管目前大部分针对胶质瘤的靶向治疗临床研究都提示疗效有限,但已有个别取得了令人惊喜的效果,包括伯瑞替尼针对PTPRZ1-MET融合基因阳性的IDH突变4级胶质瘤,达拉非尼联合曲美替尼针对 BRAF-V600E 突变胶质瘤,Vorasidenib 针对IDH突变2级胶质瘤。

3.免疫治疗

胶质母细胞瘤(GBM)在肿瘤免疫学上被认为是一种“冷肿瘤”,肿瘤免疫微环境表现为免疫抑制性细胞 (例如髓源性抑制细胞、小胶质细胞、M2型巨噬细胞、调节性T细胞)浸润为主,伴有CD4+和CD8+T细胞耗竭或失能,肿瘤分泌抑制性细胞因子增加。为了克服GBM的免疫抑制特性,临床前研究和临床试验对免疫检查点抑制剂、肿瘤疫苗接种、溶瘤病毒和CAR-T细胞治疗等免疫治疗方法均进行了探索。

当前绝大多数针对恶性胶质瘤的免疫治疗临床试验都无很积极的结果,除了DCVax-L树突状细胞疫苗的Ⅲ期临床试验。逆转GBM的免疫抑制微环境仍是一个重要的突破点,筛选潜在的获益患者以及免疫与多种治疗方式的联合可能是未来的方向。

(五)中医药治疗

传统中医对“脑胶质瘤”并无专门记载,其多属于“中风病”、“真头痛”、“癫痫”“厥逆”等范畴;根据其病理性质可归于“积证”“岩证”等范畴。现代中医认为,脑胶质瘤发病多由脏腑气血亏虚和邪气侵犯等多重因素所致,与风、火、痰、瘀、毒、虚等致病因素有关,多为本虚标实、虚实夹杂之证。临床表现为气滞血瘀、痰瘀互结、毒瘀交夹、肝肾阴虚及气阴两虚等证候。临床常用的治疗脑胶质瘤的软坚化痰类中药有白僵蚕、半夏、南星、天葵子等,活血散结类中药有红花、蜈蚣、全蝎等。中医药配合西医技术治疗脑胶质瘤可有效减轻临床症状,并能减轻化疗和放疗的毒副作用,可用于术前、术后恢复、放疗化疗和缓和治疗期。

四、药物研发和国内上市小分子药物

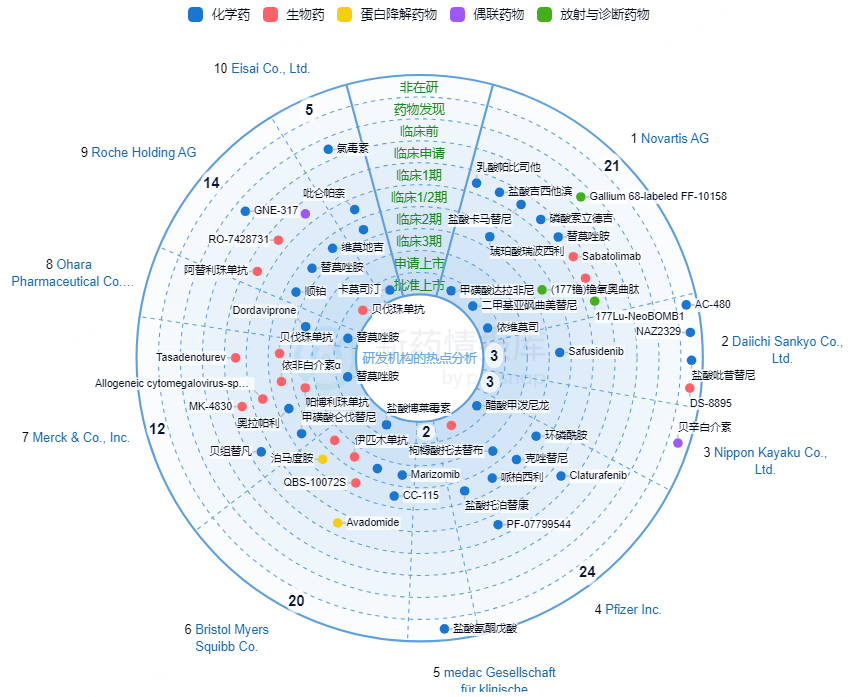

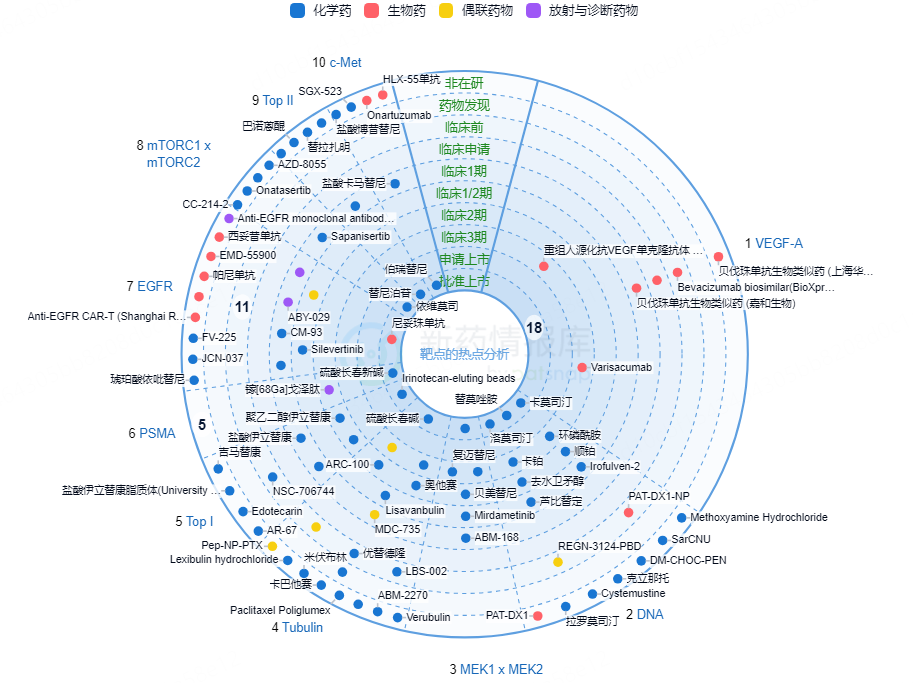

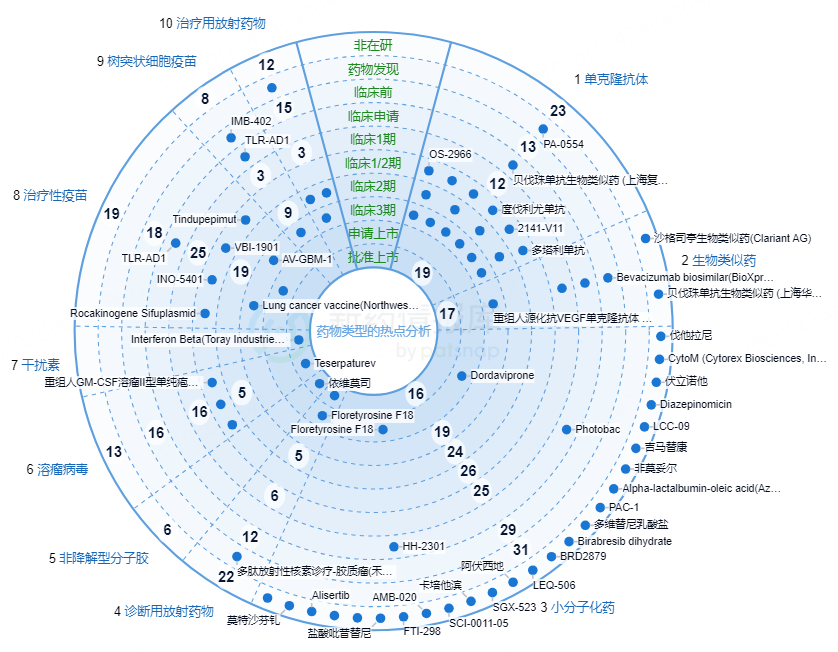

智慧芽数据显示:截至2025年5月,全球共有1618种关联药物针对胶质瘤这一适应症进行研发。

千里之行,始于足下,肿瘤/癌症的新药研发任重而道远,期待能够研发出安全有效的肿瘤治疗药物,攻克人类面对的肿瘤这一重大疾病。